Les projets de Klassik Stiftung Weimar sont financés par le Fonds européen de développement régional (FEDR) et l'État libre de Thuringe, représenté par la chancellerie d'état de Thuringe, département de culture et d'art.

Histoire

La création des archives remonte au testament du dernier petit-fils de Goethe, Walther, par lequel la succession de Goethe est entrée en possession de la grande-duchesse Sophie de Saxe-Weimar-Eisenach le 15 avril 1885. En 1889, les derniers descendants de Schiller de la famille von Gleichen-Rußwurm firent don de l'héritage écrit du poète à ce qui est devenu les archives Goethe et Schiller.

„J'ai hérité, et l'Allemagne et le monde hériteront avec moi.“

Propos attribués à la grande-duchesse Sophie de Saxe-Weimar-Eisenach

Les premières années

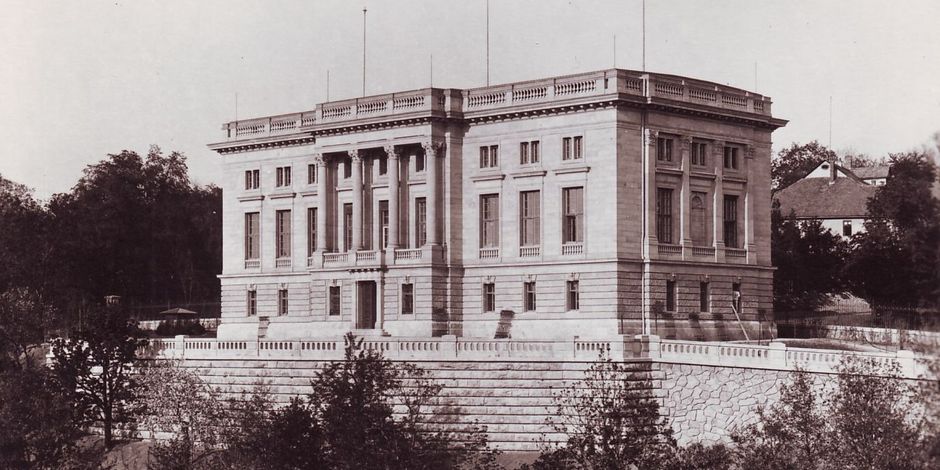

Pour faire face à la croissance rapide du fonds d'archives, à l'extension duquel participa, outre la maison princière, la Société Goethe fondée en 1885, la grande-duchesse Sophie fit construire entre 1893 et 1896 le bâtiment actuel des archives.

Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, les archives comptaient 35 fonds en leur possession, outre les fonds de ceux qui leur ont donné leur nom, d'autres datant de l'époque classique (dont ceux de Herder, Wieland, Knebel, Riemer, du chancelier von Müller, de Johann Heinrich Meyer et de Bertuch) ainsi que de la fin du 19e siècle (entre autres Freiligrath, Immermann, Otto Ludwig, Fritz Reuter, Hebbel).

La tâche la plus importante des archives au cours des premières décennies fut l'édition Sophia ou édition de Weimar des œuvres de Goethe, initiée par la grande-duchesse Sophie, qui fut publiée de 1887 à 1919 en quatre sections et 143 volumes.

La République de Weimar

Entre les deux guerres mondiales, la mise en valeur des fonds, nécessaire depuis longtemps, n'a pas dépassé le stade de l'ébauche. L'acquisition la plus importante fut en 1924 le fonds Georg Büchner, qui fut offert aux archives par Anton Kippenberg. De 1924 à 1947, les archives Goethe et Schiller ont été soutenues par une communauté administrative composée du Land de Thuringe, de la maison Saxe-Weimar-Eisenach et de la Société Goethe.

Période nazie

L'histoire de la Société Goethe et des Goethe- und Schiller-Archives entre 1933 et 1945 fait l'objet de recherches intensives depuis quelques années. Pour la recherche de provenance de la Klassik Stiftung Weimar, les fonds de dossiers des archives Goethe et Schiller sont d'une importance considérable.

En RDA

Dans les années 1950, les fonds de Franz Liszt et de Friedrich Nietzsche sont arrivés aux archives Goethe et Schiller. Les archives Goethe et Schiller faisaient partie des lieux de recherche et de mémoire nationaux de la littérature allemande classique (NFG), fondés en 1953, en tant que domaine de direction autonome. Un vaste programme de mise en valeur de tous les fonds, qui s'élevaient entre-temps à environ 60, a ensuite été lancé.

Après la réunification

Comme les autres institutions de la NFG, les archives Goethe et Schiller et leurs plus de 110 fonds personnels et institutionnels ont été transférés en octobre 1991 à la fondation Weimarer Klassik - aujourd'hui Klassik Stiftung Weimar. L'équipement technique des archives s'est considérablement amélioré et la mise en valeur des fonds s'est poursuivie de manière continue, non plus seulement à l'aide d'instruments de recherche, mais via la nouvelle base de données des archives. Par ailleurs, les archives se sont présentées au grand public lors de nombreuses expositions. Dans le cadre d'une semaine de festivités, de nombreuses manifestations ont été organisées du 24 au 29 juin 1996 pour commémorer le centième anniversaire de l'inauguration du bâtiment des archives.

Rénovation de base et extension

Après plusieurs transformations et extensions, les archives ont été fondamentalement rénovées et agrandies entre 2010 et 2012. Le sous-sol a été aménagé avec des magasins et des bureaux souterrains et des ateliers pour la restauration du papier et la numérisation ont été installés dans les combles.