Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Kleines Nietzsche-ABC

Grundbegriffe und Eckdaten im alphabetischen Überblick

A – F

A wie – Aphorismus

Eine stilistische Kurzform, die Nietzsche gern nutzt, um Gedanken zugespitzt und pointiert zu formulieren. Er setzt bewusst auf das aphoristische Schreiben: Statt ein philosophisches System zu entwickeln, das er als starr und dogmatisch ablehnt, erkundet er verschiedene Perspektiven.

B wie – Biene

Als „Honigsammler des Geistes“ bezeichnet Nietzsche die Erkennenden.

C wie – Chaos

Für Nietzsche ist die Welt kein geordneter Kosmos mehr, sondern geprägt von Zufällen: ein Ort widerstreitender, miteinander ringender Kräfte, wo Strukturen entstehen und wieder zerfallen. Hier entspringt aber auch das Neue: „man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“

D wie – Definition

Alles hat eine Geschichte – auch Worte. Sprache wandelt sich. In einem Begriff, so denkt es Nietzsche, hat sich seine ganze Wortgeschichte verdichtet. Jede Definition verliert etwas davon: Einen Begriff zu definieren, heißt also, ihn auf eine gleichbleibende Bedeutung festzulegen. Deshalb sagt Nietzsche: „definierbar ist nur das, was keine Geschichte hat“. Wichtiger als Begriffsdefinitionen ist der Kontext, in dem ein Begriff steht: Nietzsches Begriffe schillern und können sehr verschiedene Bedeutungen annehmen.

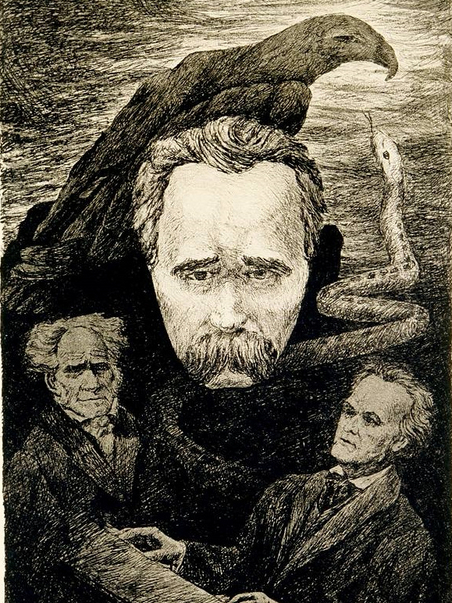

E wie – Elisabeth

Die zwei Jahre jüngere Schwester Nietzsches. Im Alter von 39 Jahren heiratet sie den bekennenden Antisemiten Bernhard Förster und wird Teil einer deutschen Kolonie in Paraguay. Nach dem Selbstmord ihres Ehemanns und dem finanziellen Ruin des Siedlungsprojekts kehrt sie zurück. Mit viel Elan widmet sie sich nun dem geistigen Erbe und der Pflege ihres Bruders. Dabei zeichnet sie auch eine Selbstgerechtigkeit aus, die vor Intrigen und Gerichtsprozessen nicht zurückschreckt. Ohne höhere Schul- oder Universitätsbildung setzt sie sich gegen Widrigkeiten durch und erhält Anerkennung auch in höheren gesellschaftlichen Kreisen, bei Künstlern und Intellektuellen. Für Nietzsches Nachlass ist ihr Engagement wegen zahlreicher Fälschungen desaströs.

E wie – Europäer

Weil Nationen zu engstirnig und einseitig für Nietzsche sind, gibt er Europa den Vorzug. Neben deutlicher Schmähung einer verkleinernden Politik der Nationalismen, erfindet er die Figur des „guten Europäers“. Sie lädt ein zur kulturellen, literarischen, musikalischen Wertschätzung der Vielheit, die Europa birgt.

F wie – Formen

Nietzsche schreibt philosophische Abhandlungen, aber auch Lieder, Dialoge, Sentenzen, Aphorismen, Gedichte und Parabeln. Diese anarchische Vielfalt der Formen entspricht seinem Misstrauen gegenüber dem Dogma einer einzigen systematischen Perspektive.

G – L

G wie – „Gott ist tot“

Mit diesem Satz wird Nietzsche heute zuallererst in Verbindung gebracht. Er steht in dem Buch Die Fröhliche Wissenschaft von 1882. Was kaum einer weiß: Nietzsche legt diesen Satz einer Figur in den Mund, dem „tollen Menschen“ und bettet ihn in eine Erzählung ein. Sie handelt von den Problemen, die wir in einer Welt haben, in der die Menschen den Glauben an Gott abgelegt, ihn also „getötet“ haben. Mit diesem Glauben ist auch ein höherer Sinn im menschlichen Dasein verloren gegangen. Was wird darauf folgen? Wie werden wir damit umgehen? Und hängt nicht ein Großteil unseres Selbstverständnisses und Selbstwertgefühls an diesem Sinn? Nach Nietzsche ist nun unsere höchste und schwerste Aufgabe, unserem Leben immer wieder neu Sinn zu geben.

H wie – heimatlos

Nach seiner Kündigung an der Universität Basel blieb Nietzsche ohne festen Wohnsitz. Oft von starken Migräneanfällen geplagt, war er immer auf der Suche nach Orten, an denen ihm klimatische Umstände und Luftdruck wohl taten. Er fand solche optimalen Umstände vor allem in Sils-Maria in der Schweiz vor. Im Winter zog es ihn ins wärmere Italien.

I wie – Irrtum

Für Nietzsche sind Irrtum und Ungewissheit nicht von vornherein schlecht oder vermeidbar. Er sieht in ihnen auch lebensnotwendige Fiktionen. Können wir uns wirklich „selbst erkennen“? Bleibt uns nicht das Wichtigste verborgen? Verwandeln wir uns nicht ständig? Wäre echte Selbsttransparenz überhaupt wünschenswert? So resümiert er: „Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst“.

J wie – Jasagen

Die Formel „amor fati“ steht in Nietzsches Philosophie für die Bejahung des Lebens, gerade dann, wenn es beschwerlich und schmerzvoll ist. Leid und Rückschläge gelten nicht als Einwand gegen das Leben, sondern werden in eine Liebe zum Notwendigen transformiert.

K wie – krank

Wie krank war Nietzsche? Ist er verrückt geworden? Hatte er vielleicht sogar Syphilis? Wen solche Fragen umtreiben, der lese erst einmal irgendeinen Text von Nietzsche und urteile selbst. Wenn danach die obigen Fragen wirklich die einzigen dringlichen Fragen sind, lasse er das Lesen lieber sein.

L wie – Lachen

Dieses „Zähne zeigen“ hat viele Gesichter: Lachen ist heiterer Ausdruck von Leichtigkeit – für Nietzsche ein Gegengewicht zur Schwere mancher Erkenntnis. Es schafft aber auch Freiheit: Lachen kann jede Autorität und jeden Ernst entmachten. Nietzsches Ziel war es, von schweren Dinge mit Witz und Leichtigkeit zu reden. Und wer bei der Lektüre nicht ab und zu mal lachen muss, dem ist nicht zu helfen…

L wie – Lou Andreas-Salomé

Nietzsche trifft die 21-jährige, hochintelligente Louise von Salomé 1882 in Rom. Beide sind fasziniert voneinander, Nietzsche verliebt sich in sie und lässt ihr durch seinen Freund Paul Rée einen Heiratsantrag machen – ohne zu wissen, dass dieser ihr kurz vorher selbst einen gemacht hat. Die ménage à trois geht in jedem Fall schief. Noch im selben Jahr beginnt der schwer enttäuschte Nietzsche die Arbeit am Zarathustra. Lou Andreas-Salomé wiederum schreibt 1894 die erste Monographie über Nietzsches Werk. 1911 trifft sie Sigmund Freud und wird selbst zur praktizierenden Psychoanalytikerin.

M – S

M wie – Musik

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrthum“, sagt Nietzsche. Er selbst konnte sehr gut Klavier spielen, improvisierte mit Leidenschaft und hat auch komponiert.

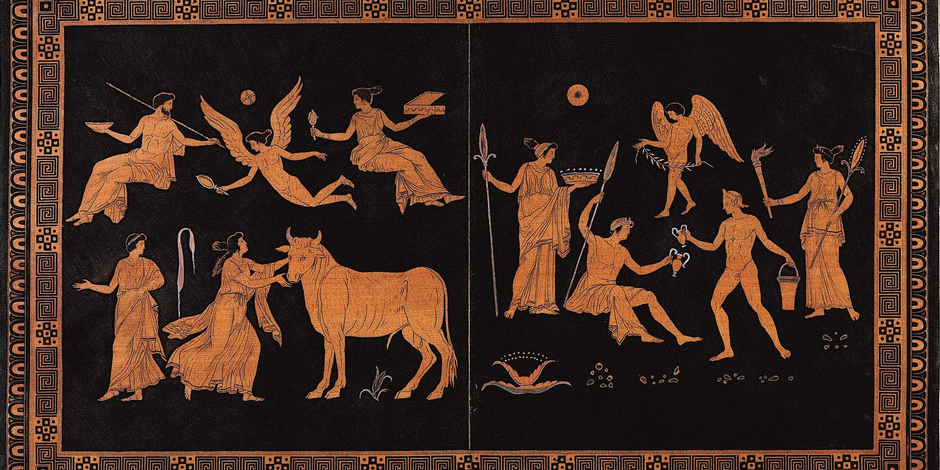

N wie – Nietzsche

Nietzsche wurde im Jahr 1844 geboren und starb 1900. Als Philosophie-Phänomen ist er noch immer äußerst lebendig und populär: Bis heute beeinflusst sein Denken viele Menschen. Sein Leben lässt sich in Dekaden aufteilen: Ab 1869 ist er Universitätsprofessor für klassische Philologie (Altgriechisch und Latein) in Basel. 1879 lässt er sich beurlauben und beginnt ein Wanderleben als Philosoph ohne festen Wohnsitz. In diesen zehn Jahren entstehen seine wichtigsten philosophischen Werke. 1889 erleidet er in Turin einen geistigen Zusammenbruch und wird bis zu seinem Tod von Mutter und Schwester gepflegt.

O wie – Ohr

„Wofür man vom Erlebnisse her keinen Zugang hat, dafür hat man kein Ohr.“ Und Zarathustra stellt fest: „Sie verstehen mich nicht: ich bin nicht der Mund für diese Ohren.“ Verstehen ist nicht etwas, das sich unterschiedslos zwischen den Menschen ereignet. Im Gegenteil: Jeder hat sein eigenes Ohr, jede ihr Hörvermögen und eigenes Verständnis. Wahrscheinlicher ist das Missverstehen. Nietzsche als Philosoph der Leiblichkeit hat neben dem Ohr auch der Nase, dem Magen, der Verdauung und dem Fuß zu philosophischer Beachtung verholfen.

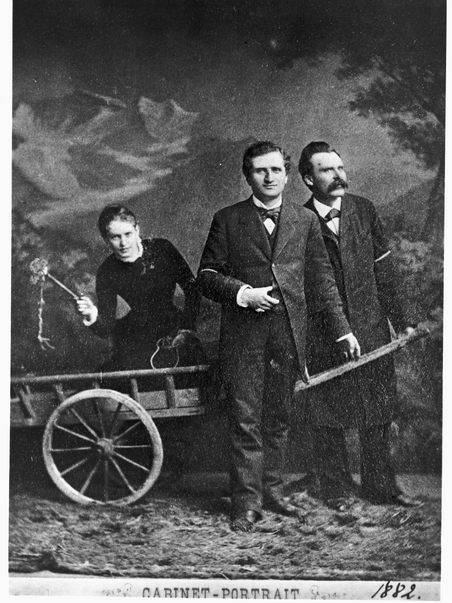

P wie – Peitsche

Viel zitiert, viel missverstanden: In Nietzsches philosophischer Erzählung Also sprach Zarathustra begegnet Zarathustra einer alten Frau, die ihm ein zweifelhaftes Geheimnis mitteilt: „Du gehst zu Frauen? Vergiß die Peitsche nicht!“ Hier redet eine Frau in einer Weise über alle Frauen, als seien sie Objekte, die durch Drohung und Gewalt beherrscht werden müssen. Also urteilen Frauen am härtesten über andere Frauen! Ein berühmtes Foto, das Nietzsche selbst arrangiert hat, zeigt ihn und den Freund Paul Rée vor einem Karren, auf dem Lou Andreas-Salomé sitzt – und ein kleines Peitschlein schwingt. Der Sinn des Satzes könnte also auch lauten: „Vergiß nicht, dass sie eine Peitsche hat!“ …

Q wie – Querdenker

Nietzsche hat Fragen der Philosophiegeschichte nicht einfach neu beantwortet. Er hat die Fragen radikal neu gestellt, indem er die Fragerichtung umstellte. So interessiert ihn nicht, was „die Wahrheit“ ist, sondern welchen Wert Wahrheit für uns hat. Warum wollen wir überhaupt Wahrheit? Aus Einheit (der Seele, der Substanz) wird bei ihm Vielheit. Aus dem zeitlosen, ewigen Sein das Werden als dynamischer Prozess.

R wie – Röcken

Hier wird Nietzsche am 15. Oktober 1844 geboren. Sein Vater ist protestantischer Pfarrer der kleinen Dorfkirche. Daneben befindet sich auch Nietzsches Grab. Heute kann man dort ein kleines sehenswertes Nietzsche-Museum besuchen.

S wie – Selberdenken

An vielen Stellen in Nietzsches Texten stehen Auslassungspunkte oder Gedankenstriche. Auch verwendet er häufig direkte Anredeformen (wir, du, ihr), stellt rhetorische Fragen, bricht einen Gedankengang ab… Manchmal spitzt er Sachverhalte so polemisch zu, dass man sich nicht neutral dazu verhalten kann, sondern zu einer moralischen Reaktion herausgefordert wird. Mit solchen und noch vielen anderen Tricks will Nietzsche seine Leserinnen und Leser dazu verführen, sich selbst ein Urteil zu bilden, nicht passiv zu sein, sondern die Ideen weiterzudenken – – – 1882 verfasst Nietzsche für Lou Andreas-Salomé zehn „Lehren vom Stil“ und schreibt dort, man solle es „seinem Leser überlassen, die letzte Quintessenz unsrer Weisheit selber auszusprechen“.

T – Z

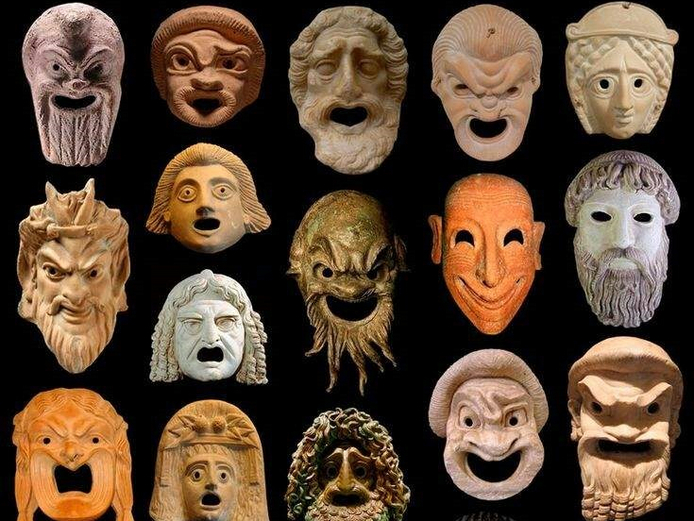

T wie – Textfiguren

Bei Nietzsche ist nicht nur das „was“ einer Aussage relevant (Inhalt), sondern immer auch das „wie“, die Form der Darstellung. Auch hat Bedeutung, „wer“ etwas sagt: manche Feststellung kann eben nur ein Wanderer treffen, eine andere Weisheit muss der Narr aussprechen. Daher findet man bei Nietzsche viele verschiedene Textfiguren: den Wanderer, den freien Geist, den Einsiedler, den Narren, den Weisen oder den Antichrist. So werden Aussagen und Positionen an die Person, an ihre Erfahrungen, Biographie und Leiblichkeit zurückgebunden.

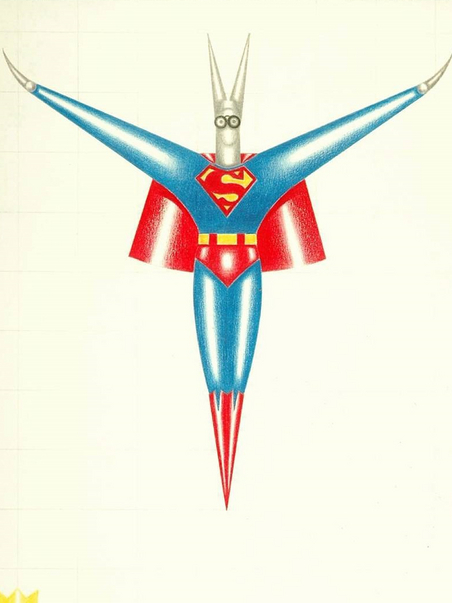

Ü wie – Übermensch

Nietzsche hielt sich nicht für einen Übermenschen. Er glaubte nicht daran, dass es sowas überhaupt geben könnte. Der Übermensch ist eine Sehnsuchtsfigur und steht damit für höhere Ziele, die der Mensch über sich selbst hinausgehend setzt. Wichtig wird das Wort Übermensch v.a. im Zarathustra – einem Buch, das eine fiktive Erzählung, keine Weltbeschreibung ist. Dort ist er der Gegensatz zum „letzten Menschen“, der es sich in seiner Mittelmäßigkeit bequem macht. Übermensch will einen Antrieb zur Selbstermächtigung bedeuten, eine Kultivierung des Menschen vorantreiben. In anderen Texten gilt z.B. Napoleon als – Vorsicht! – „eine Art Übermensch“. Napoleon hatte versucht, Europa zu einen. Das rechnet ihm Nietzsche als Kritiker des Nationalismus hoch an.

V wie – Vernunft

Nietzsche situiert die Vernunftfähigkeit des Menschen radikal im Leib. Unbewusste Prozesse, „eingefleischte“ Gewohnheiten, Lebensumstände und soziale Prägungen haben auf ihre Ausformung einen viel größeren Einfluss, als bis dahin zugestanden war. Für Nietzsche ist auch das Denken selbst, also der menschliche Geist, ein Stoffwechselprozess.

W wie – „Wille zur Macht“

Wohl das einzige Buch der Philosophiegeschichte, das es nie gegeben hat. In den Notizbüchern finden sich zwar Entwürfe (wie zu zahlreichen anderen Büchern auch), die Pläne gibt Nietzsche aber 1888 endgültig auf. Das sogenannte Hauptwerk unter dem Titel „Der Wille zur Macht“ ist eine posthume Kompilation und Fälschung des Nietzsche-Archivs unter der Leitung seiner Schwester Elisabeth.

W wie – Widersprüchlichkeit

Eine Legende besagt, Nietzsches Texte seien in sich widersprüchlich: Man finde dort eine Aussage und immer auch ihr Gegenteil. Wir wissen es besser: Nietzsche will aus vielen verschiedenen Perspektiven heraus das Leben begreifen. Also muss sich das in seinem Schreiben und Denken wiederspiegeln. Er lässt deshalb nicht nur eine Stimme – die Autorität des Autors – sprechen, sondern viele Stimmen zu Wort kommen. Oft handelt es sich einfach um minimale Sinnverschiebungen, um die vielen Facetten, die ein Begriff birgt und die in unterschiedlichen Kontexten hervortreten. Achtung beim Lesen!

Z wie – Zarathustra

Um es gleich vorweg zu sagen: Nietzsche ist nicht Zarathustra! So heißt der Protagonist in der Erzählung Also sprach Zarathustra. Er ist ein nachdenklicher Außenseiter und scheitert daran, seine Lehre vom Übermenschen unters Volk zu bringen – folglich lässt er es sein. Zarathustra wandert umher und wer ihm zuhört, erfährt Erstaunliches, Tiefsinniges, Rätselhaftes. Sehr viele, auch kluge Leute, die sich mit Nietzsche beschäftigten, haben den Fehler gemacht, die beiden miteinander zu verwechseln. Sie nehmen dann einen Satz aus dem Zarathustra und sagen, das sei Nietzsches Meinung.