Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Das Engelskonzert

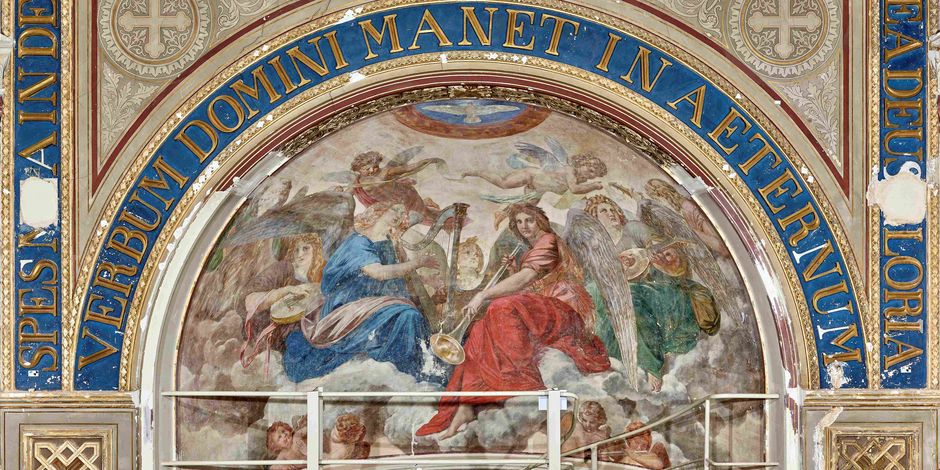

Wieder freigelegt: das Engelskonzert in der Apsis der Weimarer Schlosskapelle

Nach dem verheerenden Schlossbrand von 1774 verfügte die Residenzstadt Weimar sieben Jahrzehnte lang über keine Schlosskapelle. Erst auf Initiative Carl Friedrichs wurde 1828 damit begonnen, im Westflügel des Stadtschlosses einen höfischen Sakralraum zu planen und ab 1844 auch einzurichten. Als die Kapelle am Palmsonntag 1847 geweiht wurde, war sie genaugenommen noch nicht ganz fertig: Es fehlte ein Bild für die Wölbung der Apsis.

Anlässlich der Silberhochzeit des Großherzogspaares im Jahr 1867 kam Bewegung in die Sache. Einige Hofdamen hatten den Maler Hermann Wislicenus mit einem Entwurf für die Ausmalung beauftragt, um sie Sophie und Carl Alexander zu schenken.

Die Umsetzung, die von Wislicenus‘ erstem Entwurf etwas abweicht, erfolgte bis 1869: Sieben Engel mit Musikinstrumenten verteilen sich horizontal über die Bildfläche. Über ihnen fliegen zwei kleinere Engel mit Spruchbändern. Am unteren Bildrand erscheinen zwei weitere kleine Engelspaare als Halbfiguren. Den Gewölbescheitel markiert eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln als Symbol des Heiligen Geistes.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schlosskapelle nur noch zu Lagerzwecken genutzt. Der Weimarer Organist Johannes Ernst Köhler regte zum Bachjahr 1950 eine Instandsetzung der Kapelle an, um sie als Konzertsaal im Sinne einer ‚Bachstätte‘ zu etablieren. Bei diesen Arbeiten wurde das Engelskonzert in der Altarnische mit schmucklosen Platten verkleidet. Die letzten Konzerte fanden 1962 statt. Danach diente die Schlosskapelle den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur als Büchermagazin.

Für diese Nutzung wurde bis 1968 ein aus vier Etagen bestehendes Stahlmagazin in den Kirchenraum eingebaut. Im Zuge dieses Umbaus wurde die Verschalung des Gemäldes abgenommen, um in der ehemaligen Altarnische eine Wendeltreppe zur Erschließung der oberen Magazinetagen einzurichten. Dabei wurde das Engelskonzert übertüncht – und geriet mehr und mehr in Vergessenheit.

Erst 2010 wurde das Depot in der Schlosskapelle endgültig geräumt. Nun konnten die Restauratoren die Farbschichten an den Wandoberflächen untersuchen. In der ehemaligen Altarnische war man besonders gespannt, ob sich Reste der historischen Ausmalung erhalten hatten. Zu den ersten Befunden, die bei Voruntersuchungen ans Licht kamen, gehörten die Flügelspitze eines Engels am rechten Bildrand und das Gesicht des rot gekleideten Engels mit der Posaune. Nach ihrer vollständigen Freilegung zeigte sich der unerwartet gute Zustand der Malerei. Bei der gegenwärtig laufenden Wiederherstellung der Schlosskapelle wird auch das Engelskonzert restauriert, so dass man erstmals seit 1950 wieder die Wirkung der Malerei ermessen kann. Die einst prächtig ausgestattete Kapelle gehört zu den lange für das Publikum verschlossenen Räumen, die im Rahmen der Sanierung des Stadtschlosses wieder zugänglich gemacht werden sollen.

Hermann Wislicenus (1825–1899)

Engelskonzert

1868/1869

Maße: 306 × 490 × 180 cm

Material/Technik: Kalk und Kalktempera auf Kalkputz