Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Giftapotheke als Buchattrappe

Ein barockes Scheinbuch: Zur Geheimgeschichte von Büchern und Bibliotheken

Die Magazine der Herzogin Anna Amalia Bibliothek sind randvoll. In dieser Enge gibt es einen ungewöhnlichen Bestand, der nicht nur Platz wegnimmt, sondern in sich selbst neuen Stauraum schafft: die Spezialsammlung Buchattrappen und Scheinbücher. Buchattrappen sind täuschend ähnliche Nachbildungen von Büchern. Doch hinter der simulierten Oberfläche eines echten Buches verbirgt sich in der Regel ein Hohlraum, ein kleines Geheimmagazin.

Die Blütezeit der Buchattrappe war die Epoche des Barock, in der die Illusion zur zentralen ästhetischen Kategorie wurde. Im Barock waren Maskerade, Täuschung und Verstellung positiv konnotiert und wurden als Kunstmittel bewusst eingesetzt. Buchattrappen enthielten etwa Tresore, Pistolen oder Alkohol, konnten aber auch als Transportmittel für Kassiber oder Schmuggelware dienen. Beliebt waren nicht zuletzt die sogenannten Schnapsbibeln oder Teufelsgebetbücher, nämlich als Bibel oder Gebetbuch getarnte Behältnisse.

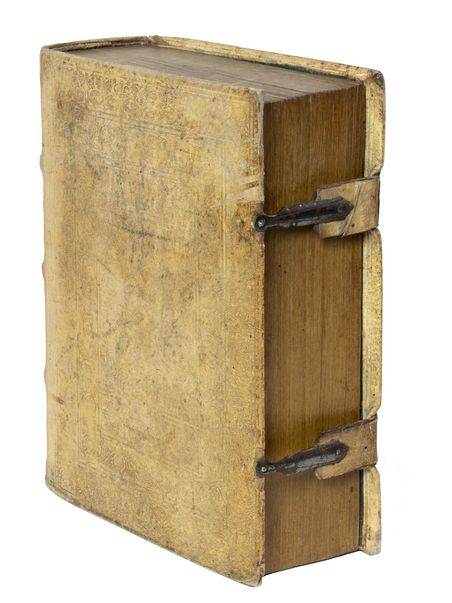

Ein besonders schönes Beispiel aus der Weimarer Sammlung ist die beidseitig zu öffnende frühneuzeitliche Giftapotheke, die sich hinter einem blindgeprägten Schweinsleder-Einband aus dem 17. Jahrhundert verbirgt.

Der vordere Einbau enthält zehn kleine Schubfächer für Tabak, Schierling, Schlafmohn, Seidelbast, Bleiweiß, Stechapfel, Wermut, Tollkirsche, Herbstzeitlose und Eisenhut. In der Mitte befindet sich eine etwas größere, verglaste Vertiefung: Hier sind ein Hirschkäfer und ein aus Bein geschnitzter Schädel als Memento mortis zu sehen – eine Aufforderung, sich der eigenen Sterblichkeit zu vergewissern.

Im hinteren Einbau befinden sich oben und unten vier flache, jeweils in zwei Fächer unterteilte Flammleisten-Schübe für Nachtschatten, Weißwurz, Hahnenfuß, Adonisrose, Schöllkraut, Faulbaum, Aronstab und Wolfsmilch. In der Mitte ist ein zentrales, durch ein Kettchen gesichertes Fach mit zwei Fläschchen in farblosem Glas, links und rechts gerahmt von quadratischen Schubfächern. Alle Schübe sind mit kleinem Perlknauf zu öffnen.

Auf der vorderen Deckelinnenseite der Attrappe ist ein gestochenes Exlibris der Brüder Schmid aus dem Kanton Zug von 1672 angebracht, auf der hinteren Deckelinnenseite ein Kupferstich mit Kaiser Leopold I. (1640–1705) und rotem Lacksiegel.

Buchattrappen und Scheinbücher sind die geheimen Sammelbehälter der Frühen Neuzeit. Sie veranschaulichen die ästhetische Theorie der Illusion im Barock und sind wichtige Materialien für buchwissenschaftliche Fragestellungen, etwa zur Speicher- und Erinnerungsfunktion von Büchern.

Giftapotheke als Buchattrappe

17. Jahrhundert

Maße: 26 × 21 cm

Signatur: 294393-B

Sammlung: Sammlung Buchattrappen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Provenienz: 2019 beim Buch- und Kunstauktionshaus Zisska & Lacher erworben, 1672 in der Sammlung der Brüder Schmid aus dem Kanton Zug nachgewiesen