Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Der Heilsberger Stein

Eine mittelalterliche Inschrift in der Weimarer Bibliothek

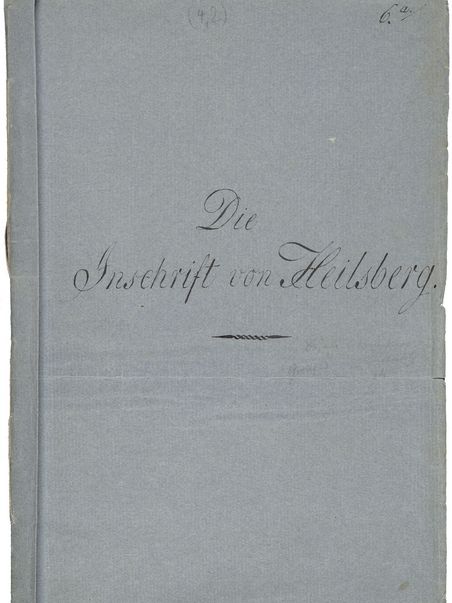

Der Weimarer Schriftsteller und Bibliothekar Christian August Vulpius berichtete 1816 über den Fund einer Inschrifttafel an der Außenmauer der Dorfkirche St. Bonifatius in Heilsberg. In der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Curiositäten publizierte er seinen Fund mit der Aufforderung an die Forschung, bei der Entzifferung zu helfen. Vulpius wusste, wonach er in Heilsberg suchen musste: Die merkwürdige Inschrift wurde bereits 1696 in einem Bericht des Juristen und Altertumsgelehrten Johann Schilter erwähnt. Vulpius informierte umgehend Goethe und den Großherzog Carl August, die das geschichtspolitische Potential des Fundes erkannten. Schon Schilter hatte vermutet, der Stein lasse sich mit Ludwig dem Frommen in Verbindung bringen. Damit fänden sich auf dem Boden des Großherzogtums Spuren der karolingischen Reichsgeschichte.

Noch im Sommer 1816 wurde die Inschrifttafel nach Weimar in die Bibliothek überführt und von Goethe zur Chefsache erklärt: Der Wiener Orientalist und Hafis-Übersetzer Joseph von Hammer-Purgstall wurde für eine Deutung der Inschrift gewonnen. Im Nachwort der Publikation rühmte Goethe die Rettung des alten Denkmals durch Carl August sowie Hammer-Purgstalls Deutung. Dieser interpretierte die Inschrift als eine tausend Jahre alte Eidesformel aus der Zeit Ludwig des Frommen. Allerdings konnten schon erste Rezensenten mit quellenkritischen Argumenten plausibel machen, dass es nicht um eine karolingische Überlieferung des 9. Jahrhunderts, sondern eher um eine thüringische des 14. Jahrhunderts ging. Den letzten Stand der Forschung fasste der Frankfurter Forscher Georg Friedrich Grotefend 1828 zusammen. Nach seiner Deutung handelt es sich um eine deutschsprachige Inschrift des 14. Jahrhunderts. Goethe ließ den Vorgang, der ihm nach eigenem Bekunden „kein Glück“ brachte, in einer Akte zusammenfassen.

Tatsächlich betrifft die Geschichte der Heilsberger Inschrift alle sammlungsführenden Häuser der Klassik Stiftung. Zeugnisse ihrer Geschichte sind in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, im Goethe- und Schiller-Archiv und in den Museen überliefert. Mit digitalen Mitteln kann dieser spartenübergreifende Zusammenhang sichtbar gemacht werden: Das gilt für einen Wikipedia-Eintrag ebenso wie für die Vergabe von Normdaten zum Werk und zur Sammlung. Frei zugängliche Digitalisate fördern die weitere Forschung standortunabhängig. So wird Vulpius‘ Wunsch von 1816 mit modernen Mitteln in das 21. Jahrhundert geführt: „Den Forschern im Gebiete der Teutschen Literatur und Sprache sey es überlassen, der Inschrift selbst die Erklärung abzugewinnen […].“

Inschrifttafel aus Heilsberg

14. Jahrhundert

Maße: 76,5 × 91 × 24,5 cm

Material/Technik: Sandstein

Inv.-Nr./Signatur: Pl 2007/3

Sammlung: Museen der Klassik Stiftung Weimar/Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Provenienz: 1816 im Auftrag des Großherzogs Carl August von der Dorfkirche St. Bonifatius in Heilsberg nach Weimar in die Großherzogliche Bibliothek überführt