Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Antiker Grab-Schmuck im Schloss

In der Goethegalerie sind antike Marmor-Reliefs Teil der kunstvollen Raumgestaltung. Sie gaben einst den Anstoß zur Errichtung der Dichterzimmer im Weimarer Schloss.

Die Dichterzimmer im Westflügel des Weimarer Stadtschlosses verdanken sich nicht zuletzt der Sammelleidenschaft des Erbgroßherzogs Carl Alexander. Zwei antike Sarkophagreliefs, die der junge Prinz 1835 aus Venedig mitbrachte, gaben den letzten Anstoß für die Errichtung der Goethegalerie, der bald die Memorialräume für Schiller, Wieland und Herder folgten. Die Idee für eine solche Einrichtung entstand im Umfeld von Carl Alexanders Mutter Maria Pawlowna. Seit Goethes Tod stellte sich in Weimar die Frage nach einer zeitgemäßen Memorialkultur: Wie sollte man das Andenken an die großen Dichter lebendig halten?

Die Provenienz der von Carl Alexander erworbenen Reliefs ist herausragend. Sie stammen aus dem Besitz der venezianischen Familie Grimani. Bereits im 16. Jahrhundert gelangte ein großer Teil der Antiken der Sammlung Grimani in die Biblioteca Marciana. 1831 brachte der findige Kunsthändler Antonio Sanquirico weitere Stücke aus dieser Sammlung auf den Markt. Der reich illustrierte Verkaufskatalog, von dem nur 50 Exemplare gedruckt wurden, hat sich bis heute in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek erhalten. In ihm sind auch die beiden Reliefs abgebildet, an denen Carl Alexander bei seiner Venedigreise nicht vorbeikam.

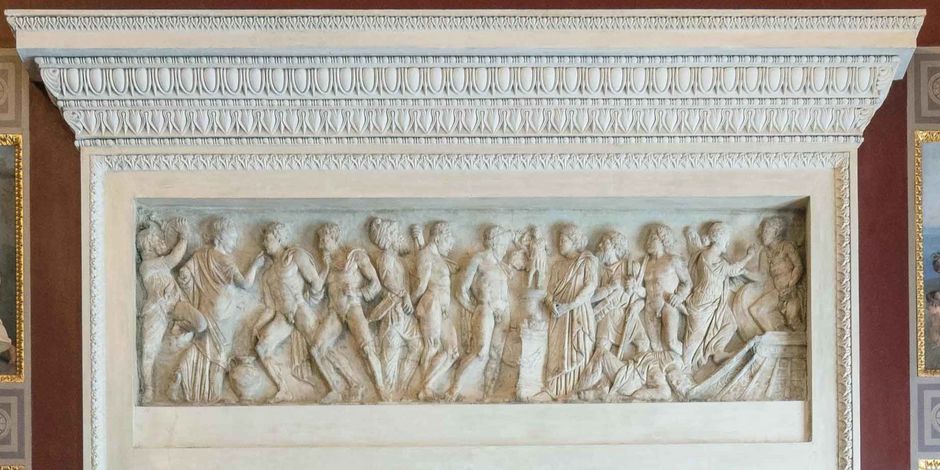

Sie zeigen Motive aus Euripides’ Tragödie „Iphigenie bei den Taurern“ – ein Stoff, der durch Goethes „Iphigenie“ in aller Munde war.

Bereits 1817 hatte der Pariser Archäologe Aubin Louis Millin den beiden Reliefs eine kleine Schrift gewidmet. Von links nach rechts sind jeweils drei Szenen zu sehen: zum einen die Ankunft der Helden Orest und Pylades auf der Insel Tauris, ihre Gefangenschaft und das Zusammentreffen mit König Thoas, zum anderen ihre Reinigung für das Opfer, der Gang mit Iphigenie zum Altar und schließlich die gemeinsame Flucht über das Meer.

Ausgehend von diesen Stücken entwarf der Berliner Architekt Karl Friedrich Schinkel die Goethegalerie im Stadtschloss, die im Zentrum der Dichterzimmer steht. Die querformatigen Reliefs wurden – wie schon im Palazzo Grimani – als Sopraporten verbaut. Das Bildprogramm sollte ursprünglich ganz auf Goethes Beschäftigung mit der Antike ausgerichtet sein. Doch das ließ sich angesichts der Breite seines Werkes nicht durchhalten. Am prominentesten erscheinen nun die Wandbilder zu Faust I und Faust II.

Die antiken Originale verleihen dem Andenken des Dichterfürsten besonderes Gewicht. Denn der Bestand großformatiger Marmorwerke in den herzoglichen Sammlungen ist verschwindend klein. Während der König Ludwig I. von Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine große Antikensammlung aufbaute, fehlte in Weimar einfach das Geld, um auf dem internationalen Markt weiter mitzubieten.

Weitere Informationen:

Karl Friedrich Schinkel, Entwurf für die Hauptwand der Goethegalerie