Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Naturbrücke im Park an der Ilm

Beim Hochwasser 2013 wurde die Brücke zuletzt so stark beeinträchtigt, dass die hölzerne Konstruktion ab 2016 nicht mehr ausreichend tragfähig war. Im gleichen Jahr wurde eine Notreparatur veranlasst. Zur Vorbereitung und Planung des späteren Ersatzneubaus wurden im Vorfeld umfangreiche historische Recherchen und Untersuchungen veranlasst. Insgesamt 7 Bauzustände sind seit 1799 an dieser Stelle nachweisbar. Die Gestalt wechselte häufig, jedoch lässt sich der Wille nach einer möglichst naturnahen Form wiederkehrend ablesen. So entschied sich die Klassik Stiftung, abweichend vom bisherigen Geländer aus weiß gefassten Kanthölzern, beim Ersatzneubau für ein Geländer aus Naturhölzern. Dieses wirkt weniger technisch und trägt dazu bei, dass sich die Brücke – mit zunehmender Vergrauung der Hölzer – harmonisch in die waldartige Szenerie einfügt. Dennoch handelt es sich keineswegs um eine Rekonstruktion, vielmehr um eine moderne Interpretation des historischen Gestaltungsgedankens.

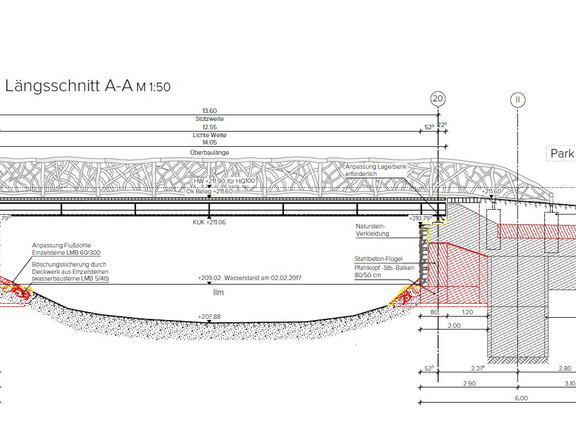

Der Ersatzneubau weist gegenüber dem Vorgängerbau deutliche technische Neuerungen auf: für eine längere Haltbarkeit wurde der (von außen nicht sichtbare) Überbau aus zwei 14 m langen Stahlhohlkästen hergestellt, der hölzerne Bohlenbelag besteht aus widerstandsfähigem Eichenholz und das Geländer aus hartem Robinienholz welches zum Schutz vor Holzschädlingen zuvor vom weicheren Splintholz befreit wurde. Gebaut wurde die Brücke so, dass die Belastung für den historischen Park, die Ilm und die angrenzende Vegetation möglichst gering war. Die vorhandenen Widerlager, also jene Bauteile, auf denen die Brücke an den Ufern aufliegt, wurden verstärkt und werden weiter genutzt. So konnte eine größere Baugrube, die die Wurzeln angrenzender Bäume geschädigt hätte, vermieden werden und die beiden unmittelbaren Nachbarn, eine Kaukasische Flügelnuss und eine Linde blieben erhalten.

Auch das Umfeld wurde nach der Baumaßnahme dem Zustand des Parks zu Carl Augusts Zeiten angenähert. Der Sternwiesenweg wurde etwas verbreitert und ein kleiner Platz an der Ostseite angelegt, wie er bis 1855 bestand. Herausgearbeitet wurde dabei auch der Kontrast zwischen der westlichen und der östlichen Uferseite. So ist die westliche Uferseite geprägt von schmalen, durch Felsen führende Wege und dicht gepflanzte Bäumen. Der Bereich soll dadurch introvertiert und melancholisch wirken, gerade auch im Zusammenhang mit dem benachbarten Borkenhäuschen und der Felsentreppe. Betritt der Besucher die Brücke in östlicher Richtung, so gelangt er zur offener gestalteten Seite und der Blick schweift über die hellen, lichten Ilm-Wiesen. Im Hintergrund, gerahmt durch einzelne Bäume im Vordergrund, ist Goethes Gartenhaus zu sehen. An diesem Beispiel lässt sich nachvollziehen, dass der Park als ein begehbares Gesamtkunstwerk mit Stimmungsszenerien bewusst gestaltet wurde. Durch den Neubau der Brücke und des Umfeldes sind diese nun wieder komplettiert.

Finanzierung / Förderung

Die Maßnahme wurde gefördert im Rahmen des „Aufbauhilfeprogramm zur Beseitigung von Schäden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 4. Juli 2013 in Thüringen bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft“ des Bundes und der Länder.

Beteiligte Planer

Objektplanung Ingenieurbauwerk und Tragwerksplanung: |

Marx Krontal Partner GmbH, Weimar/Hannover |

| Freiflächenplanung: | Landschaftsarchitekturbüro von Gagern, Dresden |

Denkmalpflegerische Zielstellung: Baugrundgutachten: Hydraulische Berechnungen und Schleppspannungsnachweis: Vermessungsarbeiten: SiGeKo: | Landschaftsarchitekten Jenny Pfriem, Coswig Geotechnik Dr. Nottrodt, Weimar

Köhler Ingenieurgesellschaft, Bad Steben B.A.U.WERK, Weimar SIMEBU Thüringen GmbH, Weimar |