Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Fremde Freunde

Moderne zu Gast in historischen Häusern

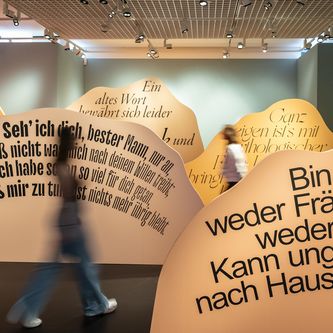

Was wäre geschehen, wenn das Leben und Wohnen in den historischen Häusern einfach weitergegangen wäre? Welche Objekte aus neuerer Zeit würden wir im heute musealen Ambiente vielleicht vorfinden können? Ein Parcours von Objekten und Geschichten.

Im Wittumspalais wartet der „Vampyr“-Staubsauger in Anna Amalias Ankleidezimmer auf seinen Einsatz und in Schillers Küche steht eine elektrische Kaffeemühle von „Braun“: Was wäre, wenn das Leben in den historischen Häusern der Weimarer Klassik einfach weitergegangen wäre? Das Projekt „Fremde Freunde – Moderne zu Gast“ vereinigt vierzehn Rauminterventionen in sechs historischen Häusern der Klassik Stiftung Weimar und der Stiftung Schlösser und Gärten zu einem Parcours.

Passend zum Themenjahr „Wohnen“ sind Objekte der Design-Sammlung Ludewig, Berlin, aus dem Bestand der Klassik Stiftung Weimar als ‚Fremde Freunde‘ zu Gast – an den Spielorten Goethes Wohnhaus, Kirms-Krakow-Haus, Schillers Wohnhaus, Schloss Belvedere, Schloss Tiefurt und Wittumspalais. Sowohl das historische Ambiente als auch die Alltagsobjekte der Moderne erscheinen dabei durch das spannungsvolle Miteinander in einem neuen, interessanten Licht.

Ihr Besuch

Öffnungszeiten

Addresse

Weimar

Tickets

Eintritt frei

zzgl. Museumseintritt

Mehr über die Ausstellung

Die Idee, schöner zu wohnen, verfügt über eine große Anziehungskraft. Meist scheitern wir allerdings im Alltag an idealtypisch entworfenen Räumen. Sie sind zu aufgeräumt, zu steril und zu unpersönlich. Wohnpraxis ist Lebenspraxis, bedeutet Konfrontation von Möglichkeiten und verbindet Dinge, Geschichte(n) und Emotionen. Richtet man sich neu ein, behalten Gegenstände, die sentimentale Gefühle hervorrufen, ein Bleiberecht, gleichgültig ob sie ins moodboard passen. Andere rebellische

Objekte schleichen sich als treue, gut funktionierende Lebensgefährten wieder ins neue Zuhause ein, obwohl sie augenscheinlich keine Schönheiten sind.

Auch in früheren Zeiten funktionierte ein Haushalt, wie etwa jener des Dichterfürsten Goethe, als inkohärenter Mix alter und neuer Dinge wie auch von Sammlungsund Gebrauchsgegenständen. Der große zeitliche Abstand zu uns heute verwischt allerdings die Wahrnehmung dieser Tatsache. Darüber hinaus sind Ausstellungen in historischen Wohnhäusern nicht selten kuratierte, ästhetische Raumgestaltungen. Kann man dabei nicht auf das authentische Mobiliar zurückgreifen, werden sorgfältig ausgewählte Objekte der entsprechenden Zeit gezeigt, so dass ein geschlossenes Gesamtbild entsteht, das jedoch keinen eingefrorenen Moment des realen Lebens repräsentiert.

„Fremde Freunde – Moderne zu Gast“ fragt nach ästhetischen Idealbildern und dem Wert des ‚störenden‘ Einzelstücks. Das Projekt thematisiert die Diskrepanz von Wohntraum und Wirklichkeit und lädt zur Neuentdeckung von altbekannten Räumen und Orten.

Zu sehen in Goethes Wohnhaus / Schillers-Wohnhaus / Wittumspalais / Schloss Tiefurt / Schloss Belvedere / Kirms-Krackow-Haus.

Sammelalbum

Zu allen 14 Stationen gibt es Aufkleber, die in einem Sammelalbum eingeklebt werden können. Das Sammelalbum gibt es für 2 € an der jeweiligen Museumskasse.

Stationen

1: Coworking Space

Wittumspalais, Speisezimmer

mit Stereo-Rundfunkempfänger mit Plattenspieler RR 126 von Achille & Pier Giacomo Castiglioni: Brionvega, Armlehnstuhl No. 725/BF von Josef Hoffmann, Jacob & Joseph Kohn und Stühlen von Richard Riemerschmid, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst

Am runden Tisch im Speisezimmer traf man sich in vertrauter Runde. Sicher wurden hier auch die neuesten Modetrends aus London und Paris diskutiert. Die Stühle mit der stilisierten Rose in der Rückenlehne wurden im Journal des Luxus und der Moden, dem Schöner Wohnen des 18. Jahrhunderts ausdrücklich empfohlen. Aber selbst die besten Stühle sind irgendwann altmodisch und durchgesessen. Vielleicht hätte man sie um 1900 durch Möbel der Wiener Werkstätten oder den Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst ersetzt, die eine neue schlichte Eleganz verkörperten. In Coworking Spaces wird auch heute gemeinsam kreativ gearbeitet, wenngleich die Hausmusik inzwischen aus der ,Konserve‘ kommt.

2: Ganz Dame und doch Hausfrau!

Wittumspalais, Anna Amalias Zimmer

mit Manolo Blahnik Pantoffeln Mafrisa & AEG Staubsauber Vampyr

Der Showstar Edmonde Guy warb 1929 im Seidenkleid auf high heels und mit Bubikopf für den Staubsauger Vampyr. Der Hersteller versprach den Frauen, auch als Hausfrau ganz Dame sein zu können. Anna Amalia kümmerte sich wohl nicht selbst um die Reinhaltung ihres Heims, doch Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich die Situation. Das Hauspersonal suchte bessere Bedingungen und Löhne in den Fabriken. Der grobe Schmutz auf dem Teppich sollte allerdings nicht liegen bleiben. In den USA beseitigten die ersten, von Pferden gezogenen Staubsauger die Krümel von der Straße aus mit einem langen Rüssel, den man durchs Fenster legte. In den 1920er und 1930er Jahren wurde der Staubsauger handlich und damentauglich.

3. Schreibnomaden

Wittumspalais, Mal- und Ankleidezimmer

mit Reiseschreibmaschine Cella S1001 von Robotron, Schreibtischleuchte von Trabert, Schanzenbach & Co

In politisch unruhigen Zeiten bedeutete mobiles Schreiben für Männer und Frauen zugleich auch Schreiben auf Reisen oder auf der Flucht. Neben literarischen Texten entstanden viele Gnadengesuche und Anträge. Seit Einführung der Schreibmaschine galten handschriftliche Briefe an Behörden als unüblich. Das Maschineschreiben war allerdings eine ,sesshafte‘ Tätigkeit, denn die ersten Schreibmaschinen waren sehr schwer. Reiseschreibmaschinen wurden seit 1910 produziert und standen nun den ,Schreibnomaden‘ zur Verfügung. Die leichten Maschinen dienten auch als Instrumente des politischen Widerstandes, da sie sich unauffällig verstauen ließen und gleichzeitig mehrere Kopien möglich waren.

4. Schillers Barista

Schillers Wohnhahus, Küche

mit Kaffeemühle KMM 2 von Braun

Friedrich Schiller trank seinen Kaffee gern mit Zucker. Er schätzte die anregende Wirkung des Getränks. Ein Kaffeeröster gehörte daher wohl zur Grundausstattung seines Haushalts, denn den Rohkaffee röstete man vor der Zubereitung des Luxusgetränks selbst. Nach dem Rösten musste der Kaffee zerkleinert werden. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts ist die Kaffeemühle mit Handkurbel bekannt. Vermutlich befand sich auch ein solches Gerät in Schillers Küche. Schien mit dem Siegeszug des vakuumiert verpackten Kaffeepulvers in den 1960er Jahren die Mühle zunächst überflüssig, blieb sie für wahre Genießer unverzichtbar.

5. Minimöbel

Schillers Wohnhaus,

Hoher Kinderstuhl (Reedition) von Cassina S.p.A.

Friedrich Schiller zog mit seiner Frau Charlotte und den drei Kindern 1799 von Jena nach Weimar. Die Söhne Karl und Ernst waren damals sechs und drei Jahre alt, die Tochter Karoline zählte drei Monate. 1804 wurde Emilie geboren. Die Töchter schliefen in einer eigenen Kammer. Kindermöbel waren zu jener Zeit einfach Möbel im Miniaturformat. Erst 1866 begann die Firma Thonet mit der seriellen Produktion von speziellen Kinderstühlen und bot einen Kinderspeisesessel, eine Art Hochstuhl, an. Auch der niederländische De Stijl- Künstler, Gerrit Rietveld, beschäftigte sich mit diesem Thema. Sein Hoher Kinderstuhl von 1919 wirkt wie aus Bauklötzen gebaut.

6. Augenlust und Agitation

Goethes Wohnhaus, Majolikazimmer

mit "Großer Obstteller" von El Lissitzky

Goethe nutzte das heutige Majolika- Zimmer zunächst mit seiner Frau Christiane als Schlafzimmer. Erst zehn Jahre nach ihrem Tod richtete er den Raum für seine Sammlung ein. Die Majolikateller mit Motiven eines „tüchtig-frohen Lebens“ waren dem Hausherrn und auch Gästen an langen Winterabenden eine „Augenlust“.

Nur einhundert Jahre später forderte die junge Sowjetunion ihre Künstler auf, sogenanntes Agitationsporzellan und Geschirr mit abstrakten suprematistischen Motiven zu gestalten. Es entstanden Gebrauchsgegenstände, die vor allem exportiert und – wie die Majolika – zu begehrten Sammlerstücken wurden.

7: Feuer bitte

Kirms-Krackow-Haus, Salon

mit Fotoalbum, Smoking und Tischfeuerzeug

Das Raucherzimmer war einem exklusiven Männerkreis vorbehalten. Man(n) zog sich eine Raucherjacke, den Smoking, über und tauchte in den blauen Dunst ein. Die kostbaren Zigarren sind bis heute ein Symbol für Männlichkeit und Wohlstand. Auch der Architekt Ludwig Mies van der Rohe ließ sich gern genüsslich paffend auf einem seiner ikonischen Stahlrohrstühle fotografieren. Zigarren wurden in einem Rauchschrank, dem Humidor, gelagert. Der raffinierte Humidor in diesem Raum wurde jedoch nicht von Mies van der Rohe, sondern von seiner Büropartnerin, der Designerin Lilly Reich, entworfen.

8: Es ist angerichtet!

Schloss Tiefurt, Speisezimmer

mit Gastronomiegeschirr ABS Rostfrei

Im Tiefurter Schloss ging es eher rustikal und betont einfach zu. Im Speisezimmer bewirtete Herzogin Anna Amalia ihre Gäste. Dazu diente ein großes Speise-Buffet mit Wasserspender. Ein must have in jedem kultivierten Speisezimmer! Fast schon modern, richtete man die Speisen am Buffet an. Das edle DDR-Gastronomiegeschirr von Christa Petroff-Bohne ist robust, platzsparend stapelbar und leicht zu reinigen. Sein Design ist ganz auf Schönheit und die praktische Nutzung durch Servicepersonal und Gäste ausgerichtet. Den Ansprüchen des unkonventionellen Lebens auf Schloss Tiefurt hätte es sicher bestens entsprochen.

9. Es grünt so grün

Schloss Tiefurt, Kaminzimmer

mit Künstlicher Grünpflanze und "Blumengießer blau-weiß" von Klaus Kunis, VEB Glasbijouterie Zittau

Um 1800 waren Zimmergärten in Mode. Sie holten in einem ganz wörtlichen Sinn ein Stück Garten ins Zimmer. Dafür wurden sogenannte Jardinieren mit metallenen Einsätzen entwickelt. Vor etwa zweihundert Jahren erhielten Topfpflanzen, vor allem Palmen und Farne, den Status von Mitbewohnern im bürgerlichen Heim. Die Auswahl der Pflanzen folgte dabei immer auch der Mode. Für die Zimmergärtnerei entstanden viele nützliche Gegenstände, wie Übertöpfe, Blumensäulen und -tische sowie spezielle Gießkannen. Die elegante Blumengießkanne entwickelte Klaus Kunis um 1960 in der DDR. Die lange Gießtülle ermöglicht eine einfache Bewässerung der Töpfe ohne Überlaufen.

10: Kalt hier

Schloss Tiefurt, Musikzimmer

mit Elektrischem Heizofen Frewa

Im Musikzimmer versammelte Herzogin Anna Amalia ihren Kreis der academie de musique. Die leidenschaftlichen Darbietungen der Musizierenden wurden nicht selten durch leise Nebengeräusche der vor Kälte zähneklappernden Gäste empfindlich gestört. Die unzureichende Heizung schmälerte den Kunstgenuss. Man behalf sich mit einem Kohlebecken auf einem Dreifuß, zu dem sich die Herzogin während ihrer Italienreise inspirieren ließ. Eine brandgefährliche Lösung. Mit dem Einzug der Elektrizität in die Privathaushalte kamen bald auch mobile elektrische Heizgeräte auf den Markt.

11. Puder, Quaste, Bürste, Fön

Schloss Tiefurt, Schlafzimmer

mit AEG Haartrockengerät

Schon immer erforderte ein makelloses Make-up umfassendes Zubehör. Öffnet man die Tischplatte des Toilettentisches in Anna Amalias Schlafzimmer, liegen zahlreiche nützliche Helfer in passgenauen Fächern dafür bereit. Die Frisuren der Damen waren kleine Kunstwerke, für die der Coiffeur viele Stunden brauchte. Moderne Frauen setzten schon allein aus Zeit- und Kostengründen auf das eigene Können, den Bubikopf und einen elektrischen Haartrockner. Letzterer wurde 1900 vom Hersteller AEG auf den Markt gebracht. Das erste tragbare Gerät wog 1,8 Kilogramm. Die sogenannte Heißluftdusche sollte, laut Werbeversprechen, Rheumatismus lindern und neben Haaren auch feuchte Wäsche, Federboas und nasse Hunde trocknen.

12: Zimmerservice!

Schloss Tiefurt, Alkovenzimmer

mit Telefonapparat Climax von Mix & Genest

Das Alkovenzimmer war die Zentrale der Hauskommunikation. Hier liefen alle Drähte zusammen. Im Alkoven schlief die Zofe und war so jederzeit erreichbar. Die Drahtzüge verbanden mehrere Raumfolgen und brachten diverse kleine Glöckchen zum Klingen. Mit Einführung der Elektrizität konnten komplexe Rufanlagen beispielsweise mit Licht oder elektrischen Klingeln eingesetzt werden. Effektiv, aber noch anonymer gestaltete sich der Hausservice dann mit der Einführung des Telefons. Ab 1878 ermöglichte das Telefonnetz die Kommunikation in Echtzeit über den eigenen Haushalt hinaus.

13: Schach der Dame

Schloss Tiefurt, Zimmer der Luise von Göchhausen

mit Bauhaus-Schach von Josef Hartwig

Die Spielfreude der Tiefurter Gesellschaft hat sich vermutlich weniger beim Schach-, sondern bei anderen Brettspielen ausgetobt. Schachspielen war seit dem 16. Jahrhundert Männersache. Erst in den 1860er Jahren eroberten Frauen das Schachbrett. Vera Menchik spielte in den 1920er Jahren mit großem Erfolg beim Schach die Männer sprichwörtlich an die Wand. Eine der heute erfolgreichsten Schachgroßmeisterinnen ist die Iranerin Sarasadat Khademalsharieh. Mit dem hier gezeigten Zug siegte sie in der Schnellschachweltmeisterschaft 2022 nach 33 Zügen. Sie spielte ohne Kopftuch.

14: Five o’Clock im Grauen Salon

Schloss Belvedere, Grauer Salon

mit Stühlen und Kaffeetisch von Charles Eames, Tee-Service von Marguerite Friedlaender-Wildenhain, Teewagen von Alvar Aalto, Schaukelstuhl von Cesare Leonardi und Fernsehgerät von Marco Zanuso & Richard Sapper

Lichtdurchflutetes Loft mit historischem Parkett, Deckengemälde und unverbaubarer Aussicht auf Weimar in herrschaftlichem Anwesen – so könnte ein aktuelles Inserat für den Grauen Salon im Schloss Belvedere formuliert sein. Der Erbauer, Herzog Ernst August I., verfügte über einen exzellenten Geschmack. Heute kombiniert man in großen Räumen unterschiedliche Wohnfunktionen sichtbar miteinander. Man pflegt beim Tee die Geselligkeit, während man sich gegenüber in der italienischen Designerliege schaukelnd, dem Flimmern der Fernsehmattscheibe überlassen kann. Purismus ist hier der wahre Luxus.

Veranstalter

- MuseumsCard

- weimar card