Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

POWER HOUSE

Universitätsgalerie der Bauhaus-Universität Weimar | nova space @ Schiller-Museum

Mit der Ausstellung POWER HOUSE zieht der nova space, die Universitätsgalerie der Bauhaus-Universität Weimar, zum einhundertjährigen Jubiläum der ersten Bauhaus-Ausstellung 2023 ins Schiller-Museum ein.

Das dort präsentierte Programm bündelt kreative Energien aus den vier Fakultäten der Universität und bietet der aktuell am Campus entstehenden Kunst, Gestaltung, Architektur und Forschung eine Plattform, um mit externen Gästen und Besucher*innen in Kontakt zu kommen.

Angelehnt an das Jahresthema der Klassik Stiftung – WOHNEN – untersucht die Ausstellung Formen, Definitionen und Zustände von Räumen und unsere Verortung darin.

Das Jahresprojekt des nova space, POWER HOUSE, ist eine dynamische Ausstellung, die sich in mehrere Episoden unterteilt. In Anlehnung an das Jahresthema der Klassik Stiftung Weimar nimmt es verschiedene Aspekte des „Wohnens“ in den Blick und widmet sich in seinen einzelnen Episoden unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Diese gehen fließend ineinander über, haben (inhaltliche, zeitliche und räumliche) Überschneidungen und denken die Ausstellung als organisches Gebilde, das sich mal mehr und mal weniger im Museum und darüber hinaus ausbreitet.

Der Begriff POWER HOUSE ist einerseits dem Pilates entlehnt, wo er das Energiezentrum in der Körpermitte beschreibt; andererseits ist er im Wrestling geläufig, hier beschreibt er Kämpfer*innen, die durch ihre besondere Körperkraft auffallen. Analog zur „Power Station“ kann das POWER HOUSE aber auch sinnbildlich für ein Kraftwerk stehen, in dem neue Energie erzeugt wird.

Ausgehend von diesen Ideen wird der nova space zum energetischen Kraftzentrum des Ausstellungsbetriebs, zum Ort für Aktionen, Performances und Experimente, aber auch für Begegnungen, Interaktion und Austausch. Gleichzeitig unterliegt der Ausstellungsraum während der Laufzeit fortwährenden Veränderungen. Als Keimzelle kreativen Outputs wächst und wuchert er organisch und erstreckt sich dabei über den öffentlichen Raum hinaus bis zum Campus der Universität.

Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Programm aus Vorträgen, Screenings, Performances und Workshops begleitet.

Kuratiert von Katharina Wendler

Ihr Besuch

Öffnungszeiten

Addresse

Tickets

Preise ab 21. März 2026:

Erw. 8 €

erm. 6 €

Schüler*in 3 €

Eintritt frei

POWER HOUSE Episoden

EPISODE 01

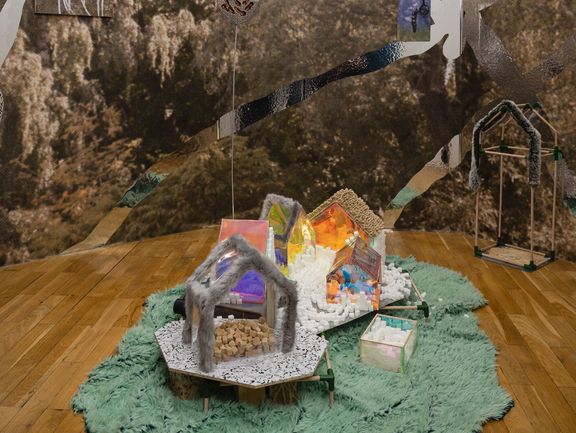

where do we grow from here

1. April – 24. Mai

Mirsini Artakianou, Detel Aurand, Margret Blöndal, Felix Deiters, Anna Miklavcic, Ioannis Oriwol, Leon Purtscher, Till Röttjer, Masami Saito, Martha Steinmetz, Rio Usui, Khashayar Zandyavari

EPISODE 01 – where do we grow from here ist das erste Kapitel der Jahresausstellung POWER HOUSE, mit der nova space, die Universitätsgalerie der Bauhaus-Universität Weimar, anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums der ersten Bauhaus-Ausstellung im Schiller-Museum zu Gast ist.

Ausgangspunkt für diese Auftaktpräsentation ist das kurze Innehalten und Reflektieren der Frage, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Noch nie gab es mehr Menschen auf unserem Planeten als jetzt. Nie waren Ressourcen umkämpfter, Raum knapper, Umweltveränderungen so spürbar, wie in der Gegenwart. Wachstum und Entwicklung sind allgegenwärtige Begriffe, doch wo und wie werden sie sichtbar?

Die Ausstellung umkreist Aspekte von physischem, organischem, aber auch mentalem, persönlichem und digitalem Wachstum. Sie stellt die Frage nach dem Zusammenhang und der Diskrepanz von messbarer Ausbreitung (und den Werten und Definitionen, die wir dafür festgelegt haben) und erlebtem, gefühltem Wachstum und den Auswirkungen dieser scheinbaren Gegensätze auf unsere Lebensräume. Der isländische Schriftsteller und Klimaaktivist Andri Snær Magnason beispielsweise hat in seinem Buch „Traumland“ (2006) darauf hingewiesen, dass wir den Erfolg und Wohlstand einer Nation fast ausschließlich über (messbare) Faktoren wie Wirtschaftswachstum oder Bruttoinlandsprodukt beurteilen, ohne (nicht-messbare, erlebte) Aspekte wie Zufriedenheit oder Glück innerhalb der Bevölkerung oder die Gesundheit der Umwelt zu berücksichtigen.

Vielen weitreichenden Wachstumsprozessen sind wir zudem gar nicht gewahr, weil sie im Kleinsten stattfinden und für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Die Ausbreitung von Pilzen, Viren und Bakterien etwa ist für uns kaum wahrnehmbar, obwohl sie die Lebensgrundlage für viele Arten darstellt. Ebenso bleibt auch der unaufhaltsame Anstieg der digitalen Datenmengen abstrakt und unsichtbar und manifestiert sich allenfalls auf vollen Speichermedien, während der Raum in den Clouds ungebrochen weiterwächst.

where do we grow from here ist eine Fortführung der Frage, die Walter Gropius 1919 der Gründung des Staatlichen Bauhauses vorangestellt hat: „Wie werden wir wohnen, wie werden wir siedeln, welche Formen des Gemeinwesens wollen wir erstreben?“ Die Ausstellung ist zudem angelehnt an das Manifest des afroamerikanischen Menschenrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Martin Luther King Jr. mit dem Titel „Where do we go from here: Chaos or Community“, der sich 1968 u.a. mit Themen der sozialen Gerechtigkeit und Zugehörigkeit beschäftigt hat. Im Jahr 2023 stellt sich eine neue Generation dieselbe Frage danach, wie wir vom jetzigen Zeitpunkt aus weitermachen wollen, wie wir uns als Individuen aber auch als Gesellschaft entwickeln, wachsen und entfalten wollen und welche Aspekte bei diesem Wachstum eine Rolle spielen.

Die Ausstellung zeigt Arbeiten von fünf Studierenden der Bauhaus-Universität, vier Alumni sowie drei internationalen Künstlerinnen, die bereits etabliert sind. Sie alle liefern keine abgeschlossenen Antworten auf diese großen Fragen, sondern eröffnen mit ihren Arbeiten individuelle Perspektiven auf das Thema Wachstum und nehmen unterschiedliche Aspekte dessen in den Blick.

Gleichzeitig wird auch das POWER HOUSE als dynamisch begriffen, welches sich, ausgehend von dieser ersten Episode, fortwährend verändern wird, indem es wächst und schrumpft und sich über das Museum und den öffentlichen Raum bis hin zum Campus ausbreitet.

Text / Kuratiert von Katharina Wendler

EPISODE 02

no one belongs here more than you

25. Mai — 28. Juni

Hannah Aßmann-Staudt, Verena von Beckerath & Barbara Schönig, Esther Betz & Mara Kossira, Elisa Breyer, Moritz Eggert, Emma von Helden & Paula Pichler, Sofia Hultén, Ian Kiaer, Christian Andrés Parra Sanchéz, Negar Rahnamae, Charlotte Rohde, Katrin Steiger

EPISODE 02 – no one belongs here more than you ist das zweite Kapitel der Jahresausstellung POWER HOUSE, mit der nova space, die Universitätsgalerie der Bauhaus-Universität Weimar, anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums der ersten Bauhaus-Ausstellung im Schiller-Museum zu Gast ist.

In Anlehnung an das Jahresthema der Klassik Stiftung Weimar nimmt auch das POWER HOUSE verschiedene Aspekte des „Wohnens“ in den Blick und widmet sich in seinen einzelnen Episoden unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Diese gehen fließend ineinander über, haben (inhaltliche, zeitliche und räumliche) Überschneidungen und denken die Ausstellung als organisches Gebilde, das sich mal mehr und mal weniger im Museum und darüber hinaus ausbreitet.

Während Episode 01 – where do we grow from here Fragen nach Wachstum und Ausbreitung gestellt hat, widmet sich die zweite Episode Themen der Zugehörigkeit, der Identifikation (mit Wohnraum, mit dem eigenen Umfeld, mit „Heimat“) und der Sicherheit.

Im Kontext des Wohnens nehmen diese Themen eine besondere Dringlichkeit an. Die eigene Wohnung, nach individuellen Bedürfnissen (aber natürlich auch nach Budget, sozialem Status und Geschmack) gestaltet, kann die wichtigste Rückzugs- und Wohlfühlzone sein, der Safe Space Nummer Eins. Sie kann z.B. vor dem Hintergrund häuslicher Gewalt, Armut oder politischer Entscheidungen zur Einschränkung von Menschen- und besonders von Frauenrechten auch zu einem gefürchteten Ort werden.

Mit wem teilen wir unseren privaten Raum? Tun wir es freiwillig oder gezwungenermaßen? Wie repräsentativ ist unsere Wohnstätte für unsere Persönlichkeit? Wo wollen wir wohnen und wie können wir uns mit neuen Wohnorten identifizieren, wenn wir sie uns (z.B. aufgrund von Flucht) nicht selbst ausgesucht haben?

„Niemand gehört mehr hierher als du“ kann einerseits als Ausdruck von Fürsorge und eindeutiger, unzweifelhafter Zugehörigkeit gelesen werden, der Zuversicht und Sicherheit vermittelt. „Hierher“ kann dabei ein Ort, eine Stadt, eine Wohnung, aber auch eine Gruppe von Personen, die (selbstgewählte) Familie, die Community, ein soziales Gefüge sein. Andererseits bekommt der Titel eine geradezu zynische Komponente, wenn man ihn in Hinblick auf Wohnungslosigkeit, Armut oder Flucht betrachtet. Vor diesem Hintergrund scheint eine ohnehin schon drastische Situation ungerecht und ausweglos; ein Phänomen, das im Angesicht anhaltender weltweiter politischer Unruhen, Kriege und Fluchtbewegungen immer wieder die Frage aufwirft, wo und wie Menschen Orte der Sicherheit und Identifikation (auf)suchen und finden können.

Die Ausstellung betrachtet diese Fragen durch die Augen von (Medien-)Architekt*innen, Grafikdesigner*innen, Produktdesigner*innen und Künstler*innen. Sie zeigt Arbeiten von Studierenden, Lehrenden und Alumni der Bauhaus-Universität Weimar ebenso wie externe Positionen, die sich mit der (Neu-)Gestaltung von Wohnraum auseinandersetzen und so die Verbindung von Architektur mit dem menschlichen Körper und seinen Bedürfnissen nach Verortung und Zugehörigkeit suchen. Andere Arbeiten loten die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum aus und gehen der Frage nach, wer sich eigentlich wo aufhalten darf. Wieder andere Arbeiten lösen sich komplett aus dem räumlichen Kontext und beziehen sich auf Situationen des sozialen Zusammenlebens, in denen Menschen Geborgenheit finden können.

Der Titel der Ausstellung ist dem literarischen Debüt der amerikanischen Schriftstellerin, Regisseurin, Schauspielerin und Performance-Künstlerin Miranda July entnommen, die 2007 eine gleichnamige Sammlung an Kurzgeschichten vorgelegt hat. Darin geht es um die scheinbar unbedeutenden Momente des Alltags, aus denen sich das Leben jedoch im Wesentlichen zusammensetzt: Begegnungen mit anderen Menschen, (verschrobene) Verhaltensweisen, Lieblingsorte und solche, die man weniger gern besucht, soziale Interaktionen. Die Protagonist*innen folgen der vielleicht universellsten Sehnsucht, die uns alle gleichermaßen betrifft: der Suche nach einer Verortung des Selbst in dieser Welt.

Text / Kuratiert von Katharina Wendler

EPISODE 03

can’t stop won’t stop

29. Juni - 14. August

Buba Beboshvili, Maria Fabricius, Kyuhyun Kim, Juro Carl Anton Reinhardt, Hauke Scholz

Während sich Episode 02 mit Themen der Verortung, Zugehörigkeit und Identifikation im Kontext des Wohnens beschäftigt, stellt die Episode 03 – «can’t stop won’t stop« Fragen nach dem Ankommen, nach Bewegung und der Flüchtigkeit unseres Lebens. Kuratiert wird der dritte Teil der Ausstellungsserie von der studentischen Initiative »marke.6«, der zugleich die Halbzeit im Jahresprogramm von »POWER HOUSE« bildet, mit dem die Universitätsgalerie der Bauhaus-Universität Weimar »nova space« , im Schiller-Museum zu Gast ist.

Unser Leben ist geprägt von ständiger Bewegung, Dynamik, Mobilität, Flüchtigkeit: ein gehetzter Alltag, (warten auf) Transport, Erschöpfung nach der Arbeit, zeitliche Limitierung. Permanent müssen wir uns an neue Umstände, Bedingungen und Erwartungen anpassen. Dies erzeugt nicht selten ein Gefühl der inneren Unruhe, das viele von uns ein Leben lang begleitet und dazu führt, dass wir unsere eigene Zugehörigkeit, den Begriff der Heimat, die berufliche und persönliche Zukunft hinterfragen.

»can’t stop won’t stop« fragt danach, ob es möglich ist jemals anzukommen, oder ob wir uns vielmehr in einem ständigen Zustand des Transits befinden – sowohl innerlich als auch äußerlich. Durch diesen Zustand geschieht ein kollektiver Identitätsverlust, in dem wir uns ähnlich sind – gleichsam einsam, uniform und schweigsam. Einige ausgestellte Arbeiten behandeln den Umgang mit diesem Verlust: Es geht um ambivalente Beziehungen zur Heimat und wie diese unser Verständnis von Identität und Zugehörigkeit beeinflussen. Andere Positionen der Ausstellung widmen sich den damit zusammenhängenden »Nicht-Orten«, also Räumen des Durchgangs, in denen wir uns als anonyme Passagiere bewegen, ohne auf Mitreisende einzugehen.

EPISODE 04

refraiming the future

15. August - 28. September

mit Erstaufführung der Performance KETO von Denise Blickhan und einführenden Worten von Andreas Krüger

- Erster Akt: »retrospective of the present« ab 15. August

- Zweiter Akt: »prologue of the past« ab 30. August

- Dritter Akt: »memories from tomorrow« ab 12. September

Ausstellende Künstler*innen:

Denise Blickhan, Vincent Brière, Max Broda, Isabelle Castera, Samira Engel, Anna Härtelt, Charlene Hahne, Thibaut Henz, Francis Kamprath, Nikola Kekerovic, Rebecca A. Layton, Matthias Pitscher, Christian Rothe, Rundfunkorchestra, Darko Velazquez, Holger Wilkens, Jakob Wirth

Ab Dienstag, 15. August 2023, können Besucher*innen besondere Kunstwerke aus der Bauhaus-Universität Weimar erleben: die prämierten Werke des Kunstpreises »born to be bauhaus« werden in den Räumen des nova space im Schiller-Museum erstmals in einer Gesamtschau gezeigt.

Die Ausstellung der insgesamt 17 Arbeiten geht zurück auf eine Initiative des Archivs der Moderne der Universität und des überLand e.V.. Sie lobten den Kunstpreis über fünf Jahre aus. Das Ziel es war, eine einzigartige Sammlung zeitgenössischer Kunst aus der Bauhaus-Universität Weimar anzulegen, um diese im Jubiläumsjahr der ersten Bauhaus-Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Seit 2017 wählte eine Jury jährlich während des Sommersemesters bis zu fünf Künstler*innen der Bauhaus-Universität Weimar aus, deren Arbeiten in den kustodischen Bestand aufgenommen und damit zu unveräußerlichen, öffentlichen Kunstgut wurden – eine ganz besondere Auszeichnung. Zudem waren die erworbenen Arbeiten im Rahmen eines offenen Wettbewerbsverfahren in der Ausstellung »born to be bauhaus« zu sehen.

In diesem Jahr zeigt die Bauhaus-Universität Weimar nun erstmals alle erworbenen Arbeiten in der großen Gesamtschau »reframing the future«. Eingebettet ist die Schau in die Jubiläumsausstellung »POWER HOUSE« der Universitätsgalerie nova space im Schiller-Museum und bildet deren Episode 04.

Auch »reframing the future« wird sich während der Ausstellungsdauer regelmäßig wandeln und durch ein vielfältiges Begleitprogramm belebt. So ist sie noch einmal in drei Akte, ähnlich einem Triptychon, unterteilt. Hierdurch können die Besucher*innen in dem Zusammenspiel von Kunstwerken neue Bezüge zwischen ihnen herstellen und die Perspektive wechseln.

EPISODE 05

energy rising

Eröffnung: 29. September 18 Uhr

Stefan Alber, Rachel Elizabeth Ashton, Cecilia Bengolea, Immanuel Birkert, Lars Blum/Marlene Ruther, Lilly Braatz, Raphael Haider, Judith Hopf, Christin Kaiser, Robert Keil, Gašper Kunšič, Thuy-Tien Nguyen, Lucila Pacheco Dehne, Eduardo José Rubio Parra, Leon Purtscher, Shirin Sabahi, Wolfgang Tillmans, Charlotte Walter, 360° Bildung

Der letzte Ausstellungsabschnitt greift die zu Beginn der Ausstellungsreihe formulierte Grundidee des »POWER HOUSES« als Kraftzentrum und Generator von kreativen Energien, Ideen und Prozessen auf. Wie können gewonnene Energien erhalten und genutzt werden? Woraus schöpfen wir (alltägliche) Kraft? Wie können wir uns physisch und geistig »empowern«, uns vernetzen, entladen oder abkapseln, um einen zukunftsfähigen Zustand zu erhalten?

So legt die Episode ein Augenmerk auf Werke, die sich explizit mit physikalischen und imaginierten Energieflüssen befassen, beispielsweise mit explosiven oder implosiven Zuständen und den Auswirkungen auf das psychische wie physische Befinden, aber auch auf ingenieurwissenschaftliche und architektonische Fragen zu Klimaneutralität. Die Kuratorinnen der Ausstellung stellen Werke verschiedenster Medien von insgesamt 19 Künstler*innen in Beziehung zueinander, die Energie in all ihren Facetten visualisieren, verkörpern oder materialisieren und dabei ihr poetisches wie auch kritisches und wissenschaftliches Potential aufzeigen.

Neben studentischen künstlerischen Arbeiten aus der Bauhaus-Universität Weimar sowie international renommierten Positionen sind die Fakultäten Bauingenieurwesen und Architektur und Urbanistik mit Projekten vertreten, die sich mit Fragen von Energienutzung und Ressourcenschonung auseinandersetzen. So ist das Richtfest des »Bauhaus Energy Hub«, eines neuartigen, energieautarken Experimentalbaus auf dem Campus in der Coudraystraße Teil des Veranstaltungsprogramms zur Ausstellung. Das Projekt »360° Bildung« stellt zwei virtuelle Rundgänge vor: Dort können die Kompostieranlage in Umpferstedt besucht und Möglichkeiten, die Universität und den Campus klimaneutral zu gestalten, erkundet werden.

Ein Kooperationsprojekt zwischen Bauhaus-Universität Weimar, Universitätsgalerie nova space und Klassik Stiftung Weimar.

- Angebote für Höreingeschränkte

- barrierefreies WC vorhanden

- Barrierefreiheit geprüft

- Fahrstuhl vorhanden

- Rollatorzugang möglich

- Rollstuhlzugang möglich

- Zugang mit elektrischem Rollstuhl möglich

- MuseumsCard

- weimar card