Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Erzähltes Wohnen um 1800 Vortrag von Dr. Nobert Wichard (Bonn)

An ausgewählten Beispielen zeigt Norbert Wichard in seinem Vortrag, wie das Wohnen um 1800 zu einem literarischen Gestaltungselement wird.

In Modezeitschriften, Bauhandbüchern und auch in psychologischen Fallgeschichten erfährt die Rede über das Wohnen eine Blütezeit. An ausgewählten Beispielen zeigt Norbert Wichard in seinem Vortrag, wie das Wohnen um 1800 zu einem literarischen Gestaltungselement wird.

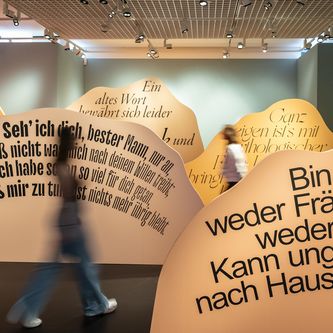

Zu Beginn von Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ etwa wird das Spiel von Nähe und Distanz zwischen Mariane und Wilhelm, der „liebevoll um ihre Wohnung schwärmt“ (Friedrich Schlegel), kunstvoll entfaltet. Im „Werther“ rückt das Kanapee als Ort der Vertrautheit wie der Trennung in den dramatischen Fokus. In „Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde“ von Bettina von Arnim ist das Sofa, auf dem die junge Bettine „nicht wohl erzogen“ (Clemens Brentano) zu sitzen vermochte, Stein des Anstoßes. Produktiv werden Konventionen überschritten, um letztlich Goethe ein ‚Denkmal‘ zu setzen. – Im erzählten Wohnen bündeln sich so unter anderem Fragen der Privatheit und Öffentlichkeit oder der Identität. Der Vortrag lädt ein, diesen und weiteren literarischen ‚Spuren‘ des Wohnens nachzugehen.

Dr. Norbert Wichard studierte Deutsche Philologie, Philosophie und Psychologie an der Universität zu Köln; dort promovierte er 2011 mit der Arbeit „Erzähltes Wohnen Literarische Fortschreibungen eines Diskurskomplexes im bürgerlichen Zeitalter“, erschienen bei Transcript, Bielefeld 2012. Heute arbeitet er im kirchlichen Dienst mit gesellschaftspolitischen Arbeitsfeldern.