Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Die Geburt der Tragödie

Eine Geschichte über Nietzsches Erstlingswerk und wie ihn die göttliche Kraft der Musik inspirierte.

Friedrich Nietzsches Wirken als Professor für klassische Philologie an der Universität Basel war von kurzer Dauer. Das lag nicht nur an seiner schwachen Gesundheit, sondern auch an seinem 1872 in Leipzig erschienenen Erstlingswerk. Mit der spekulativen Abhandlung „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ ging der noch junge Professor auf Distanz zu seinem Fach. Statt sich auf die antiken Quellen zu beschränken, greift das Werk Anregungen von Arthur Schopenhauer auf und preist den Komponisten Richard Wagner für die Erneuerung der Idee des Tragischen im Gesamtkunstwerk. Mit der Gegenüberstellung der beiden komplementären Grundkräfte des Dionysischen und Apollinischen wirkte das Buch nachhaltig auf die Künste und die philosophische Kulturkritik. Doch die Fachkollegen gingen auf Distanz. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff tadelte in einer berühmt gewordenen Rezension „Ton und Tendenz“ des Buches und legte dem Autor nahe, seine philologische Professur niederzulegen und es dem Gott Dionysos gleichzutun:

„halte hr. N. wort, ergreife er den thyrsos, ziehe er von Indien nach Griechenland, aber steige er herab vom katheder, auf welchem er wissenschaft lehren soll; sammle er tiger und panther zu seinen knieen, aber nicht Deutschlands philologische jugend […].“

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

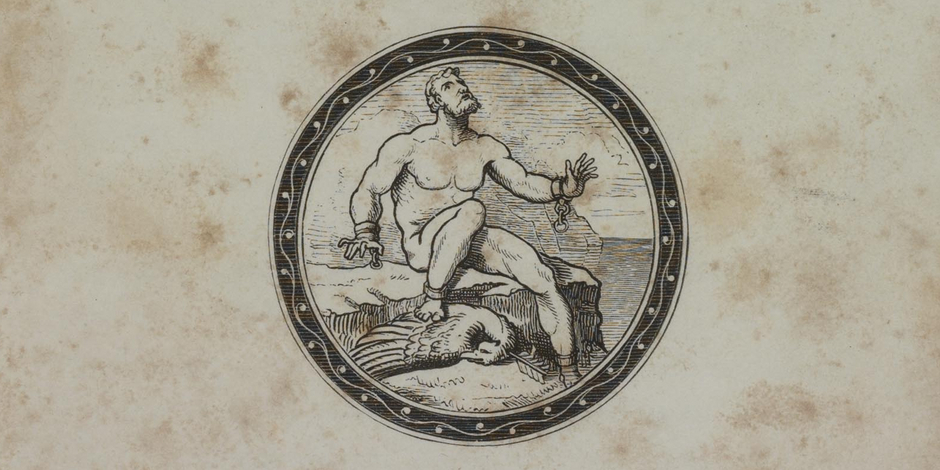

Die „Geburt der Tragödie“ war Nietzsches erstes Buch und ist bis heute eines seiner berühmtesten. Die eigenhändige Reinschrift entstand im Lauf des Jahres 1871. Sie war Grundlage für den Satz und Druck in Leipzig. Als Zeichen der Vollendung des Manuskripts und seiner unbedingten Werkherrschaft entwarf Nietzsche – was in dieser Zeit nicht unüblich war – auch das Titelblatt. Die in der Handschrift nur im Umriss angedeutete Vignette zeigt den ‚entfesselten Prometheus‘, zu dessen Füßen der von Herakles getötete Geier liegt.

Den Entwurf für den Holzschnitt lieferte der Berliner Künstler Leopold Rau. Der Bezug auf die Prometheus-Tragödie des Aischylos liegt auf der Hand. Aus Nietzsches Sicht hat die Vignette zudem eine tiefere Bedeutung. Sie spielt auf die dionysische Kraft der Musik als eines der zentralen Themen des Buches an:

„Welche Kraft war dies, die den Prometheus von seinen Geiern befreite und den Mythus zum Vehikel dionysischer Weisheit umwandelte? Dies ist die heraklesmässige Kraft der Musik: als welche, in der Tragödie zu ihrer höchsten Erscheinung gekommen, den Mythus mit neuer tiefsinnigster Bedeutsamkeit zu interpretiren weiss […].“

Friedrich Nietzsche

Nietzsches Nachlass ist das Werk seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, die nach ihrer Rückkehr aus Paraguay alle erreichbaren Manuskripte, Briefe, Lebens- und Rezeptionszeugnisse ihres Bruders zusammentrug. Das Nietzsche-Archiv, das sie 1894 im Haus ihrer Mutter in Naumburg gegründete hatte, zog drei Jahre später in die Weimarer Villa Silberblick. Dort starb Friedrich Nietzsche im August 1900. Seine Schwester widmete sich fortan ganz der Pflege seines Nachruhms. Ihr Haus war nicht nur Hauptort der Nietzsche-Forschung, sondern auch eines in die ganze Welt ausstrahlenden Nietzsche-Kultes.

Friedrich Nietzsche (1844–1900): Eigenhändiges Druckmanuskript zu „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, 1871

Signatur: GSA 71/3

Provenienz: Friedrich Nietzsche (1844–1900)

Sammlungen: Bestand Friedrich Nietzsche im Goethe- und Schiller-Archiv (Handschrift), Nietzsche-Sammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Erstausgabe)