Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Georg Büchners Woyzeck-Fragmente

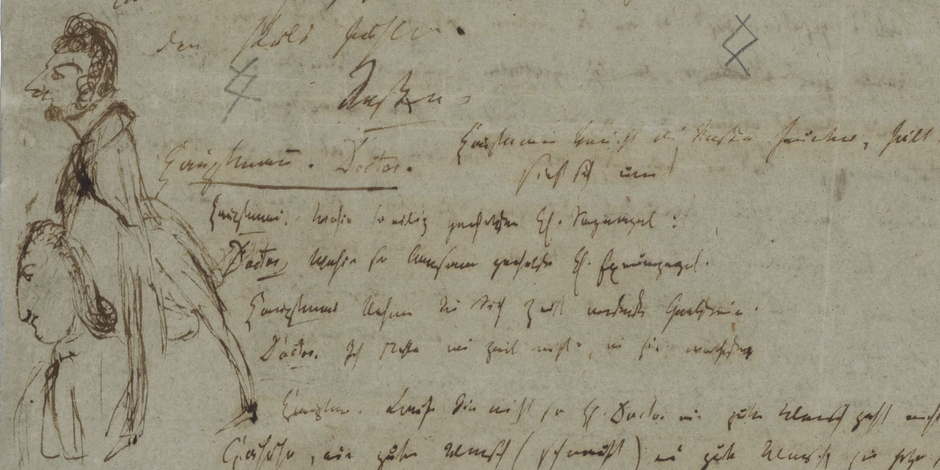

Eigenhändige Entwurfshandschriften zu einem Trauerspiel

Zu den wertvollsten Stücken des Büchner-Bestandes im Goethe- und Schiller-Archiv zählen die eigenhändigen Entwurfshandschriften zum Woyzeck. Die Woyzeck-Fragmente wurden 1918 zusammen mit weiteren Büchner-Handschriften durch den Insel-Verleger und Goethe-Sammler Anton Kippenberg erworben. 1924 übergab Kippenberg, der in diesem Jahr seinen fünfzigsten Geburtstag feierte, die Manuskripte als Schenkung an das Weimarer Archiv.

Die 22 Blätter im Folio- und Quartformat enthalten vier gesonderte Niederschriften des Dramas. Sie bilden eine Folge unterschiedlicher Entstehungsstufen und Handlungsmomente, die sich teilweise ergänzen. Die Seiten sind nicht paginiert und auch die Szenenfolge ist vom Autor nicht vorgegeben. 1837 fanden sich diese Manuskripte zu einem fragmentarischen Drama ohne Titel in Büchners Nachlass. ‚Unleserlich‘ und ‚ohne Zusammenhang‘ galten sie lange Zeit als ‚unpublizierbar‘.

Erst etwa 40 Jahre später unternahm der österreichische Schriftsteller Karl Emil Franzos den Versuch einer vollständigen Edition, die er unter dem Titel Wozzeck – ein Trauerspiel-Fragment veröffentlichte. Schon die fehlerhafte Lesung des Namens der Hauptfigur Woyzeck verweist auf die Schwierigkeiten der Transkription. Um die blasse Tinte besser entziffern zu können, hatte Franzos die Manuskripte einer Behandlung mit destilliertem Wasser und Schwefel-Ammoniak unterzogen. Spuren dieser chemischen Radikalkur sind als breite dunkle Streifen noch gut auf den Blättern zu erkennen. Obwohl Büchners Woyzeck mittlerweile zu den am häufigsten edierten Texten der deutschen Literatur gehört, gibt es noch immer Stellen, die auf ihre Entzifferung warten.

Doch nicht nur philologisch erwies sich der Text als widerspenstig, auch sprachlich und ästhetisch sprengte er alle bis dahin geltenden Grenzen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein ‚Underdog‘, der einfache Soldat und Hauptmannsdiener Franz Woyzeck. Als ‚Versuchstier‘ eines skrupellosen ‚Doctors‘ bessert Franz seinen Sold auf, um für seine Geliebte Marie und das gemeinsame Kind zu sorgen. Als Marie ihn mit dem ‚Tambourmajor‘ betrügt, wird er – halb dem Wahnsinn verfallen – schließlich zu ihrem Mörder.

Mit dem Woyzeck und dessen illusionsloser Sicht auf die (Un-)Ordnung der Welt ist Büchner nichts weniger als „der vollkommenste Umsturz der Literatur“ (Elisa Canetti) gelungen. Das Stück, das erst 100 Jahre nach dem Tod des Autors uraufgeführt wurde, nahm nachhaltigen Einfluss auf die moderne Literatur und Kunst. Nicht zuletzt Alban Bergs Oper Wozzeck von 1925, die dem avantgardistischen Musiktheater zum Durchbruch verhalf, verschaffte auch Büchners Drama Weltgeltung.

Georg Büchner (1813–1837)

Eigenhändige Entwurfshandschriften zu einem Trauerspiel

Straßburg, 1836 und Zürich, 1837

Umfang: 22 Blatt, Folio- und Quartformat, ohne Paginierung

Signatur: GSA 10/3,1

Sammlung: Büchner-Bestand des Goethe- und Schiller-Archivs

Provenienz: 1924 Schenkung Anton Kippenberg