Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Katastrophe und Neubeginn

Eine Gedenkmedaille als Anerkennung für den Wiederaufbau des Schlosses

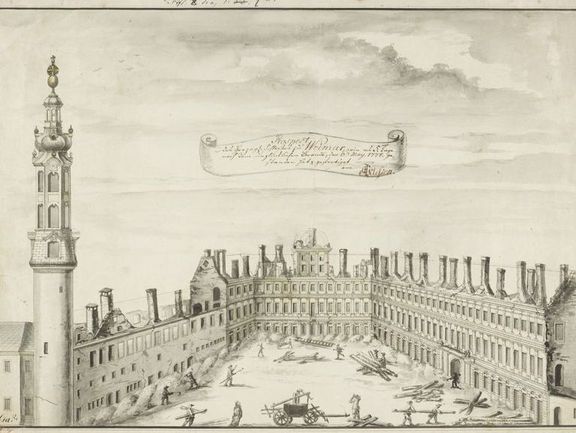

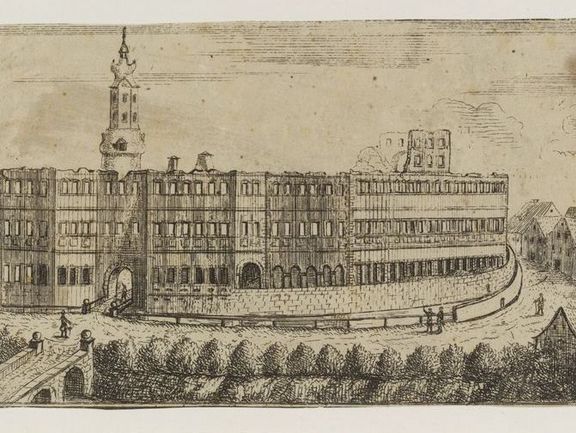

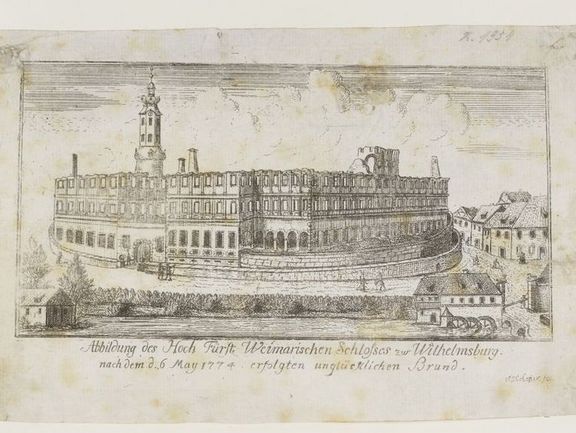

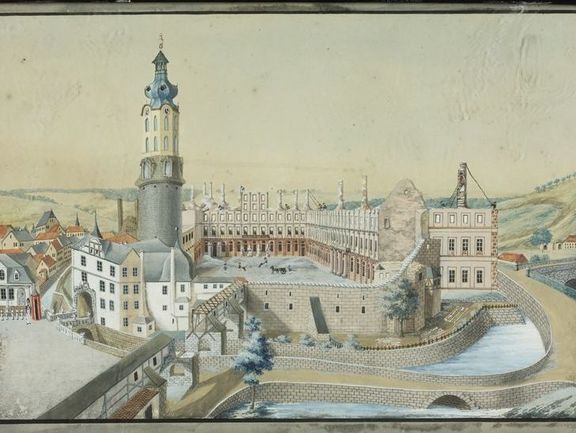

Am 6. Mai 1774 stand das Weimarer Residenzschloss in Flammen. Binnen einer halben Stunde breitete sich das Feuer über den gesamten Dachstuhl aus. Das prachtvolle Barockgebäude war nicht mehr zu retten. Ein Augenzeuge verglich die Katastrophe mit dem „Schlund von dem Berge Ätna“ oder dem „zerstörten Troja“. Christoph Martin Wieland notierte danach: „Vom ganzen Schloß steht, außer den nackten steinernen Hauptmauern, nichts mehr als der Turm und die Regierung; alles übrige ist Raub der Flammen geworden.“ Wie durch ein Wunder kostete die Katastrophe nur ein Menschenleben – das eines Tischlergesellen, der feierlich bestattet wurde.

Fünfzehn Jahre später nahm sich der junge Herrscher Carl August der Ruine an und ließ auf ihren Grundmauern einen prächtigen Neubau im neo-klassizistischen Stil errichten. Auch Goethe war Mitglied der 1789 berufenen Schlossbaukommission.

Um die Nachwelt an die finanziell herausfordernde Leistung des Wiederaufbaus zu erinnern, die weitere fünfzehn Jahre in Anspruch nahm, gab Carl August eine Gedenkmedaille in Auftrag. Das verblüffend modern anmutende Stück entstand im Dezember 1803. Ohne das Wissen um die Entstehungszeit könnte man die Medaille für ein Kunstwerk des frühen 20. Jahrhunderts halten. Sie zeigt das Schloss mit seiner neuen Schauseite nach Osten, ohne Ornament und auf das Wesentliche reduziert: die Ilm, die Brücke, die Säulen über dem Portal. Die Darstellung ist von beinahe abstrakter Schlichtheit. Es dominieren klare Linien und geometrische Formen, die Perspektive ist einfach, aber nicht naiv.

Die Büste von Carl August auf der Vorderseite ist dagegen in starkem Relief ausgearbeitet, wortwörtlich erhaben. Gesicht, Haar und Kleidung des Fürsten treten prominent hervor. Die Beschriftung wirkt archaisch und kraftvoll zugleich. Einfach und knapp ist auch der Text der Rückseite, der den Wiederaufbau des Schlosses in einer Sentenz von vier Wörtern zusammenfasst:

„Exul Fato Redux Virtute (Displaced by fate, Restored by virtue)“

Offensichtlich wollte der Künstler Christian Friedrich Tieck, der auch Reliefs und Skulpturen für das Schloss lieferte, eine klare Botschaft zum Lob des Herrschers vermitteln. Es galt, einen Anspruch zu markieren – im Medium der Medaille. Statt eines eher kleinen Stücks schuf Tieck ein regelrechtes Schwergewicht, das fast ein halbes Kilo wiegt, mit annähernd 10 cm Durchmesser. Doch warum wählte er Bronze als Material und nicht Gold oder Silber? Bronze ist nicht nur härter, sondern sie genießt seit jeher den höchsten Ruf als Werkstoff für Künstler. Die besten Bildhauer der Antike arbeiteten in Bronze. Im Mittelalter und in der Neuzeit war Bronze ein Material für Kirchen und Könige, das überall dort zum Einsatz kam, wo ein besonderer Anspruch auf Ewigkeit markiert werden sollte.

Carl August baute auf gute Tradition: 1618 war das Schloss schon einmal ausgebrannt, und die Herzöge Wilhelm IV. und Wilhelm Ernst hatten ebenfalls nach der Vollendung eines Neubaus Gedenkmünzen mit Schlossansichten prägen lassen. Das Weimarer Schloss, das überhaupt erst durch eine katastrophale Niederlage gegen den Kaiser im 16. Jahrhundert zur Residenz geworden war, entwickelte sich zum identitätsstiftenden Symbol des kleinen Herzogtums. Seitdem beschwören immer wiederkehrende Inszenierungen von Katastrophe und Neubeginn die unermüdliche Erneuerungskraft der Dynastie.

Das Schloss während und nach dem Brand

Weitere Impressionen zum Schloss vor, während und nach dem Brand sind in der Fotothek-Online zu finden.

Christian Friedrich Tieck (1776–1851): Medaille auf den Wiederaufbau des Weimarer Residenzschlosses, 1803

Durchmesser: 98 mm

Material/Technik: Bronze

Inv.-Nr.: MM-2020/23

Provenienz: Thüringische Landesbibliothek Weimar

Sammlung: Münz- und Medaillensammlung der Museen der Klassik Stiftung Weimar