Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Der Ausstellungsraum Hannes Meyer

Der letzte Raum im Bauhaus-Museum Weimar wagt den Sprung in die Gegenwart. Ausgangspunkt hierfür ist Hannes Meyer, der zweite Bauhausdirektor (1928-1930), mit seinem Text „die neue welt“. Diesen veröffentlicht er 1926 in der Zeitschrift „Das Werk".

Einzelne Zitate oder Bilder aus dem Artikel werden herausgegriffen und im Ausstellungsraum mit künstlerischen und dokumentarischen Mitteln aus gegenwärtiger Perspektive reflektiert und interpretiert.

Was brauchen wir zum Wohnen?

Hannes Meyer definierte seine Vorstellung vom Mindestbedarf des Wohnens in Gemeinschaftsunterkünften mit dem Co-op Interieur. Funktionalität stand für ihn dabei im Vordergrund. In der Reduktion aufs Minimum sah Meyer eine Antwort auf die Wohnfragen der Neuen Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Aber reicht Funktionalität für eine angemessene Wohnsituation aus?

Wir fragten Menschen aus heutigen Gemeinschaftsunterkünften, was sie brauchen, um sich wohl fühlen und entfalten zu können. Ganz unterschiedliche Personen aus einer Justizvollzugsanstalt, einem Seniorenheim und einer sozialtherapeutischen Gemeinschaftseinrichtung gaben uns intime Einblicke in ihre vier Wände und sprachen mit uns darüber, was das Wohnen für sie lebenswert macht. Viel relevanter als die Funktionalität der Ausstattung, so zeigte sich, ist die Frage nach dem persönlichen Minimum zum Wohnen.

Fotos: Henry Sowinski, Gestaltung: Larissa Lorenz

Konzept: Valerie Stephani, Alexander Eckert

Umsetzung: Patrick Will

Wir werden Weltbürger

„wir werden weltbürger“…ist Meyers Vision eines Weltbürgertums in einer zunehmend mobilen Welt mit umfassenden neuen technischen Möglichkeiten. Doch Meyers optimistische Vorstellung hat sich bis heute nicht eingelöst.

Wir fragen daher heute unterschiedliche Menschen nach ihrer Perspektive auf globale Gerechtigkeit als Grundlage einer zukünftigen gleichberechtigten Weltgemeinschaft.

Protagonist*innen: Victor Clopotar, Steven Leeu, Rudolph Stokvis, Felix Brönner, Mario Goldstein

Produktion und Herstellung: Blickinsfreie, René Eckert (Deutschland)

Kamera und Regie: Lebogang Rasethaba (Südafrika), Mateusz Miszczynski (Polen), Harry Putz (Österreich), Martin Wallmen (Rumänien)

In welchem Verhältnis stehen wir zur Welt? Was bedeutet Freiheit? Wer hat welchen Anteil und worauf haben alle Menschen ein Recht? Wo liegen die Grenzen des "Weltbürgertums"?

Wir werden Weltbürger: Mario

Wir werden Weltbürger: Marieke

Wir werden Weltbürger: Rudolph

Wir werden Weltbürger: Victor

Wir werden Weltbürger: Ovileya

Wir werden Weltbürger: Steven

Wir werden Weltbürger: Felix

„Werden wir Weltbürger:innen?“

ein theatrales Rechercheprojekt:

In Zusammenarbeit mit dem jungen theater stellwerk widmeten sich in der Spielzeit 2020/21 junge Menschen in einem theatralen Rechercheprojekt dem Text „die neue welt“ von Hannes Meyer und stellten sich die Fragen: werden wir Weltbürger:innen? Oder: sind wir schon Weltbürger:innen geworden? Was heißt das überhaupt, Weltbürger:in? Was bedeutet dieser Begriff für unsere Zukunft?

Unter Pandemiebedingungen erkundeten sie analog, wie digital museale und theatrale Räume, die Gedankenwelt Meyers, ihre eigenen und zukünftigen Welten zwischen Technologie und Kunst, Mobilität und Globalisierung. Sie stellten den Menschen des 21. Jahrhunderts auf den Prüfstand und befragten mit künstlerischen Methoden das wechselseitige Verhältnis von Individuum und Institution.

von und mit: Janek Deußing, Nils Durner und Julius Heckwolf

Künstlerische Leitung: Anne-Lena Fuchs und Stephan Mahn

In digitalen Proben und Arbeitstreffen entstand eine kommentierte Textedition des historischen Textes von Hannes Meyer und individuelle künstlerische Videokommentare, die mit Hilfe der künstlerischen Strategien der Performance Art neue Perspektiven auf Meyer, das Museum und die Zukunft richten.

werden wir weltbürger*innen - Janek

werden wir weltbürger*innen - Julius

werden wir weltbürger*innen - Nils

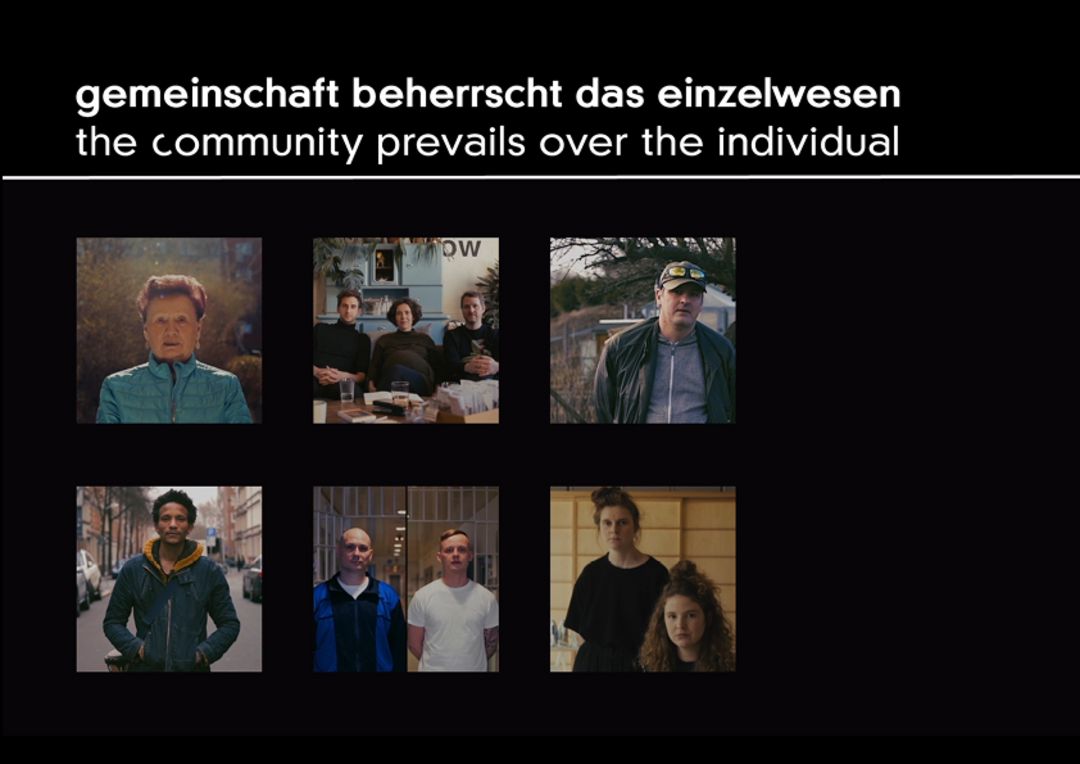

„gemeinschaft beherrscht das einzelwesen"

Die Suche nach und das Gestalten von Gemeinschaft scheint heute, genau wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zu Zeiten des historischen Bauhauses, omnipräsent. Dabei bewegen sich Gemeinschaftsbilder zwischen fluiden Erscheinungsbildern und tradiert-orientierten Identitäts- und Gemeinschaftsformen.

Wie ist das Verhältnis von Gemeinschaft und Einzelwesen? Was ist der Kern einer Gemeinschaft und wo sind ihre Grenzen? Wer ist ein- und wer ausgeschlossen? Wie gestalten sich gemeinschaftliche Strukturen und Prozesse?

Im Kontext verschiedener Lebenswelten begegnen wir in der Videoportraitreihe Menschen und ihren Vorstellungen von Gemeinschaft.