Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Erschließung

Die Handschriftenbestände und Sammlungen des Goethe- und Schiller-Archivs werden in der Archivdatenbank nachgewiesen. Sie präsentiert die Erschließungsergebnisse im Internet. Durch die stetige Aufnahme neuer Verzeichnungsangaben wird die Datenbank kontinuierlich aktualisiert und erweitert.

Zusätzliche Recherchemöglichkeiten finden Sie hier.

Aktuelle Projekte

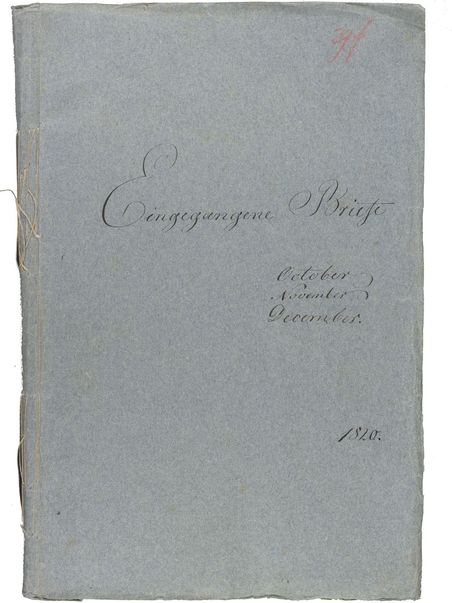

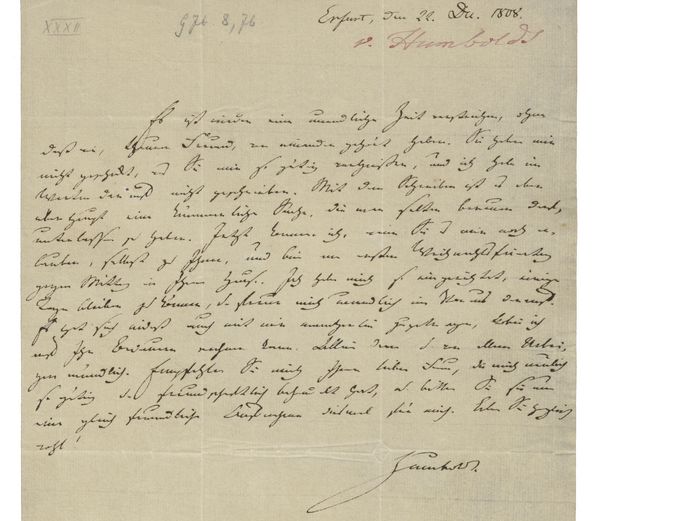

Restaurierung, Erschließung und Digitalisierung des Bestandes „Goethe / Eingegangene Briefe“

Zum umfangreichen Nachlass Goethes, der seit 2001 zum UNESCO-Fundus des Weltdokumentenerbes zählt, gehören auch rund 18.000 Schreiben von über 3.500 Absendern, die im Bestand „Goethe / Eingegangene Briefe“ lagern.

Unter Goethes Briefpartnern finden sich Friedrich Schiller, Alexander und Wilhelm von Humboldt, Karl Friedrich Zelter, Charlotte von Stein, Karl Friedrich Reinhard und Marianne von Eybenberg und viele andere mehr. Die Briefe begleiten Goethes Leben und Werk. Sie spiegeln zudem die Lebenswelt seiner Korrespondenzpartner wider. Neben literarischen Fragen werden naturwissenschaftliche, philosophische, politische, historische und ästhetische Themen erörtert. Der Brief-Bestand wird von der Forschung unterschiedlicher Fachrichtungen stark nachgefragt. Unterstützt durch Sonderinvestitionsmittel begannen 2019 umfangreiche bestandserhaltende Maßnahmen.

Einige der an Goethe gerichteten Briefe liegen überlieferungsbedingt als lose Blattsammlung vor, während andere wiederum mittels Fadenheftung in Faszikeln zusammengebunden sind, die bereits auf Goethe zurückgehen.

Vor allem diese historischen Faszikel, in denen der Dichter die Briefe quartalsweise ablegte, bedürfen einer besonderen restauratorischen und konservatorischen Behandlung, bevor sie digitalisiert werden können.

Im Zuge der durch EFRE-Mittel geförderten Digitalisierung werden sämtliche Briefe detailliert erschlossen, über einen externen Dienstleister digital reproduziert und sukzessive in die frei zugängliche Archivdatenbank importiert. Die Digitalisate gewährleisten die künftige Nutzung der Archivalien, ohne die Originale zu gefährden. Thematisch ist das Projekt eng verknüpft mit der Regestausgabe der Briefe an Goethe und dem PROPYLÄEN-Projekt.

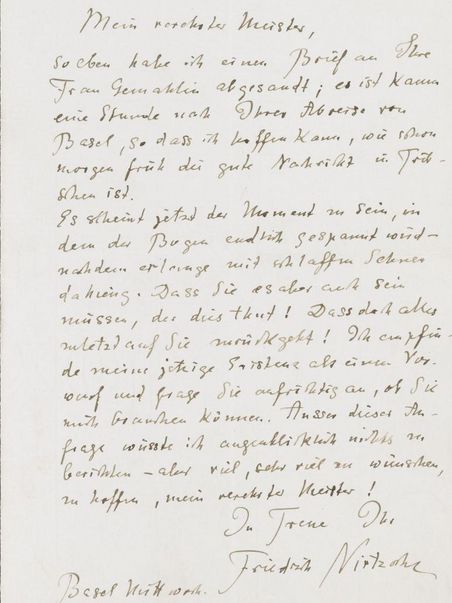

Digitale Faksimile-Gesamtausgabe Friedrich Nietzsches

Die Digitale Faksimile-Gesamtausgabe Friedrich Nietzsches (DFGA) beabsichtigt die vollständige Digitalisierung, Erschließung und digitale Publikation von Nietzsches handschriftlichem Nachlass im Goethe- und Schiller-Archiv. Im Rahmen der ersten Projektphase von 2015 bis 2018 wurden die handschriftlichen Notizbücher, Hefte, Druckmanuskripte, Kompositionen und Mappen im Goethe- und Schiller-Archiv digitalisiert. 2020 bewilligte die DFG die Mittel für die zweite Projektphase. Von 2021 bis 2023 werden die Briefwechsel, persönlichen Dokumente und Lebenszeugnisse Nietzsches für die internationale Forschung bereitgestellt.

Das Vorhaben ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Klassik Stiftung Weimar und dem Centre National de Recherche Scientifique in Paris. Die Projektleitung liegt beim Goethe- und Schiller-Archiv sowie beim Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM). Beteiligt ist auch die Nietzsche-Forschungsstelle an der Universität Freiburg.

Die Digitale Faksimile-Gesamtausgabe ist eine unerlässliche Grundlage für die internationale Nietzsche-Forschung, für die editorische Arbeit, für kritische und textgenetische Untersuchungen, aber auch für Studierende und für Nietzsche-Begeisterte. Die Ergebnisse werden auf der Plattform

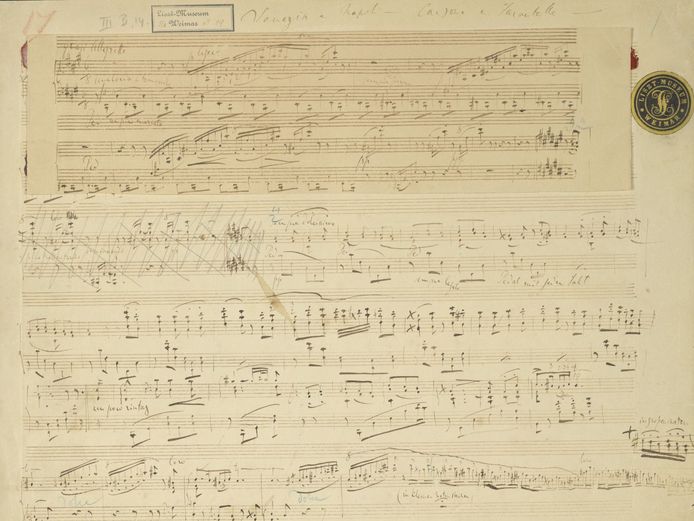

Digitales Liszt Quellen- und Werkverzeichnis

Das Digitale Liszt Quellen- und Werkverzeichnis (LisztQWV) schließt eine Lücke in der Musikforschung zum 19. Jahrhundert, indem es erstmals sämtliche Quellen und Werke des Komponisten Franz Liszt (1811–1886) verzeichnet. Es reagiert damit einerseits auf Desiderate der Liszt-Forschung, die bislang über kein vollständiges und zuverlässiges Verzeichnis der Quellen und Werke des Komponisten verfügt. Andererseits nutzt es die neuen digitalen Modelle relationaler Visualisierung, um den flexiblen Werkbegriff bei Liszt, der es bislang schwierig macht, klar zwischen dem Werk und den einzelnen Fassungen zu unterscheiden, produktiv zu machen.

Durch eine digitale Präsentation im open access und nach den FAIR-Prinzipien werden die Forschungsergebnisse nicht nur frei zugänglich, sondern auch optimal nachnutzbar und anschlussfähig aufbereitet.

Das von der DFG geförderte Langfristvorhaben (Laufzeit: 2022 bis 2034, 1. Etappe 2022 bis 2025) wird in Kooperation der Universität Heidelberg, der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und des Goethe- und Schiller-Archivs Weimar erarbeitet.

Von über siebzig Quellenstandorten weltweit ist das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar mit über 18.ooo Blatt die zentrale bestandshaltende Institution für Liszts Musikautographe.

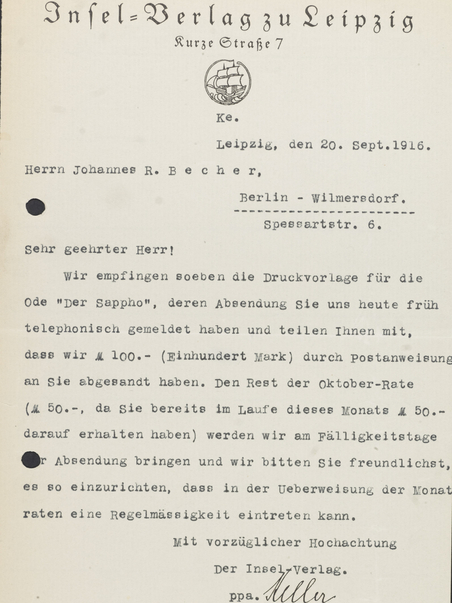

Vertiefte Erschließung und Normierung des Bestandes Insel-Verlagsarchiv Leipzig

Das Goethe- und Schiller-Archiv bewahrt einen bedeutenden Teil der Überlieferung des Insel-Verlags Leipzig. Der Bestand umfasst die geschäftlichen Unterlagen und die Korrespondenz mit den Autoren aus der Zeit von 1899 bis 1950. Für die Erforschung des Buch- und Verlagswesens sowie für die deutschsprachige Literatur-, Kultur- und Geistesgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist er von besonderem Interesse. Das Verlagsarchiv wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auseinandergerissen, die daraus resultierende geteilte Überlieferung erstreckt sich heute sowohl auf das Goethe- und Schiller-Archiv als auch auf das Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA).

Die vertiefte Erschließung und Normierung des Bestandes erfolgt in Abstimmung mit dem DLA Marbach und wird als Projekt durch die DFG gefördert (Laufzeit 2018–2022). Auf der Grundlage der Projektergebnisse in beiden Häusern soll das Insel-Verlagsarchiv als Gesamtbestand gemeinsam präsentiert und durchsuchbar gemacht werden.

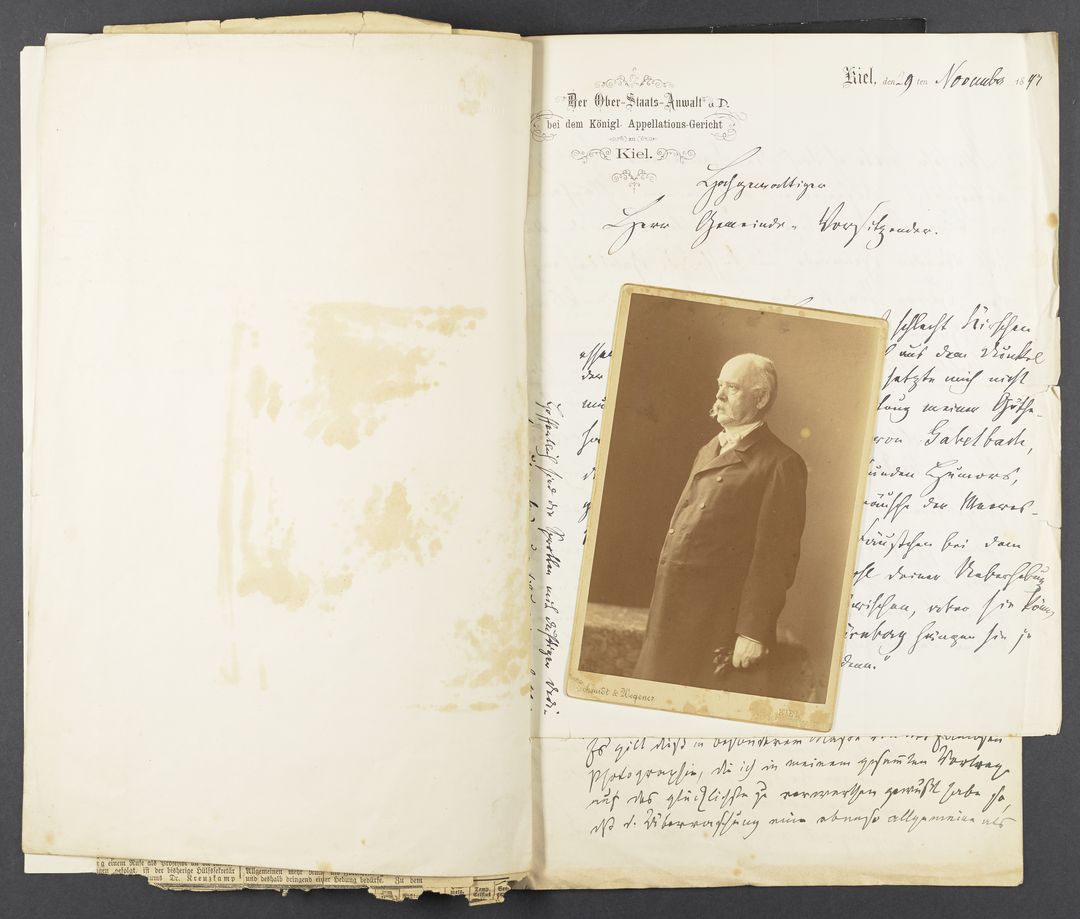

Projekt zum Foto-Bestandserhalt: Schadenserfassung, Trockenreinigung und sachgerechte Verpackung historischer Fotografien in den Mischbeständen des GSA

Bei den im GSA verwahrten Archivbeständen handelt es sich in der Regel um Handschriften wie Werkmanuskripte und Briefe, die auf Papier niedergeschrieben wurden. In einigen Beständen kommen jedoch vereinzelt, in kleineren Serien und manchmal montiert auch fotografische Materialen vor, die Teil von Mischbeständen mit schriftlichem Kulturgut sind. Verteilt auf über 5.700 Archivalieneinheiten des Goethe- und Schiller-Archivs lagern ca. 35.000 historische Fotografien, die einer dringenden konservatorischen Behandlung bedürfen, da sie nutzerseitig aufgrund ihrer großen Bedeutung für die regionale, nationale und internationale Forschung immer stärker in den Blick genommen werden. Das rasante Voranschreiten des Zerfalls der Fotomaterialien erfordert schnelles und zielgerichtetes Handeln, um dem drohenden Verlust des kulturellen Gedächtnisses in der Überlieferungsform von historischen Fotografien entgegenzuwirken.

Nach einem im Vorfeld durchgeführten Pilotprojekt, das der Ermittlung eines Mengengerüsts und einer Grobsondierung der Schadensbilder diente, werden die Fotos nun dank finanzieller Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei in der Restaurierungswerkstatt des Weimarer Literaturarchivs einer Schadenserfassung, Trockenreinigung und archivgerechten Verpackung unterzogen. Die Umsetzung übernehmen externe fotokonservatorische Fachdienstleister, die die im GSA versprengt vorkommenden fotografischen Materialien innerhalb eines mehrjährigen Projekts sukzessive vor Ort autopsieren, darin vorkommende Schäden erfassen und beheben. Anschließend erfolgt die sachgerechte Reinigung und Verpackung der Fotos mit archivgerechten Schutzhüllen.

Die durchzuführende konservatorische Maßnahme dient der nachhaltigen und dauerhaften Bewahrung fotografischer Materialien sowie dem Schutz der umgebenden unikalen Handschriften in den Mischbeständen des GSA. Begleitend zur Maßnahme des Originalerhalts erfolgt eine Optimierung der Verzeichnung der Fotografien, wodurch sich der Nutzungskomfort für Wissenschaft und Forschung maßgeblich steigert.

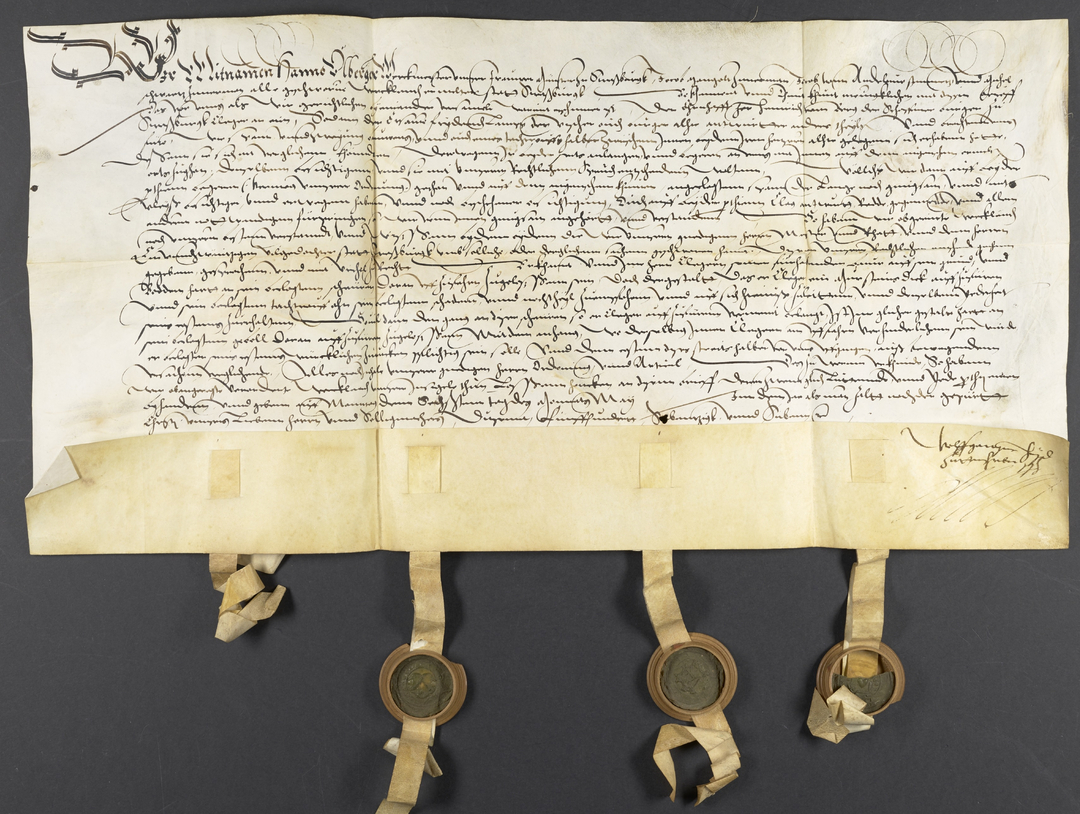

Restaurierung und konservatorische Vorbereitung zur Digitalisierung des Bestandes Karl Simrock

Karl Simrock (1802-1876) gehört zu den Begründern der Germanistik als Wissenschaft. Durch seine zahlreichen Studien zur alt- und mittelhochdeutschen Literatur übte er weitreichenden Einfluss aus. Sein Nachlass, der sich seit 1900 im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar befindet, beinhaltet Werke, Briefschaften sowie andere persönliche Unterlagen und umfasst 630 Archivalieneinheiten mit rund 22.300 Blatt.

Neben den persönlichen Unterlagen enthält der Bestand eine große Besonderheit – eine einmalige Sammlung zur Geschichte der Steinmetzzünfte. Die darin enthaltenen Dokumente sind heute größtenteils unbekannt: Steinmetz- und Bruderschaftsordnungen, Bestallungen, Verträge, Briefe und Akten zu Bausachen und Rechtsstreitigkeiten geben Auskunft zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bauorganisation mit dem Schwerpunkt auf dem Steinmetzhandwerk.

Diese seltenen Überlieferungen reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück und bilden somit die ältesten Archivalien im Goethe- und Schiller-Archiv. Ende des 18. Jahrhunderts hatte Christian Ehrmann (1749-1827) begonnen, Originale und Abschriften von Schriftquellen zum Steinmetzhandwerk zu sammeln. Sulpiz Boisserée (1783-1854) erwarb das Konvolut, sammelte weiter und plante mit Hilfe von Karl Simrock eine große Publikation zur „Geschichte der altdeutschen Steinmetzen und Bauleute“. Doch das Projekt kam nicht zustande. Seitdem blieb der Quellenfundus weitgehend unbeachtet. Im Zuge eines von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Forschungsprojekts der Universität Würzburg wird der Bestand ausgewertet und für eine Edition vorbereitet.

Um das unikale Archivgut nachhaltig zu sichern und die Voraussetzungen für eine schadens- und verlustfreie Digitalisierbarkeit zu schaffen, wird der gesamte Bestand einer begleitenden konservatorischen und restauratorischen Bearbeitung unterzogen. Die Maßnahme wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

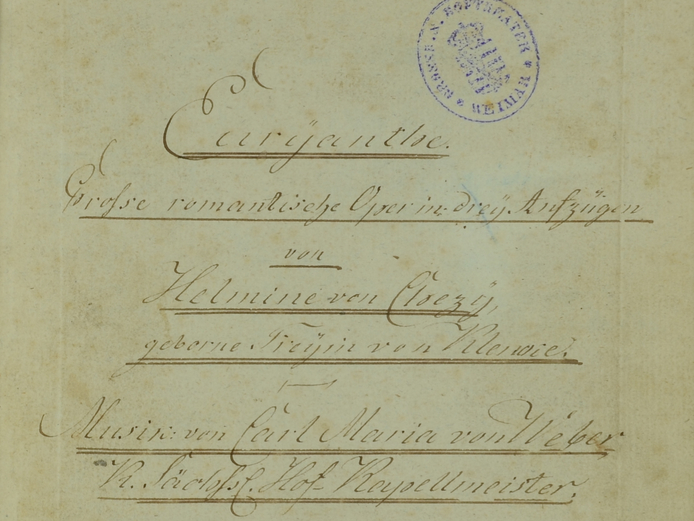

Sicherung und Restaurierung des Theaterbestandes

Der Theaterbestand umfasst die Text-, Regie- und Soufflierbücher des Weimarer Nationaltheaters aus der Zeit von 1780 bis 1951. Die mit Sonderinvestitionsmitteln des Landes Thüringen geförderte Bearbeitung des Bestandes verbessert die Benutzbarkeit der Archivalien. Nach Begutachtung der Schäden erfolgte eine Analyse des Papierzustandes mit dem technischen Verfahren des Surve-NIR Messystems sowie eine konservatorisch-restauratorische Zustandserfassung. Die Aufbewahrung der Theaterbücher wurde neu organisiert, schadhafte Theaterbücher restauriert und ein Teil in maßgefertigte Buchschachteln verpackt.