Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Bestandserhaltung

Aufgaben · Methoden · Struktur

Die Aufgaben der Weimarer Bestandserhaltung konzentrieren sich bei einem Bestand von fast 1,1 Millionen Einheiten auf die Mengenkonservierung von Bibliotheksgut. Ziel ist die Erhaltung des überlieferten, als authentisch betrachteten Objektzustandes, der auch materiale Spuren von Alterung und Nutzung einschließt. Das Maßnahmenspektrum beinhaltet in erster Linie präventive und konservatorisch-stabilisierende Erhaltungsmaßnahmen und wird in begründeten Fällen durch restauratorische und buchbinderische Methoden ergänzt.

Methoden der Bestandserhaltung

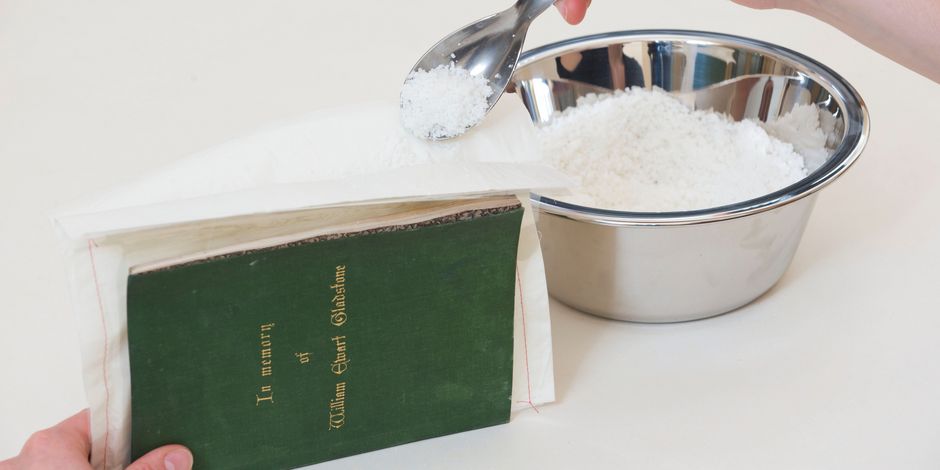

Präventive Konservierung zielt auf die Optimierung von Umgebungsbedingungen und sichert so die langfristige Erhaltung von Objekten, ohne direkt in Materialität und Technik eingreifen zu müssen. Sie ist das wirksamste Mittel der Mengenbehandlung und umfasst die Schaffung hygienischer Aufbewahrungsbedingungen ebenso wie die Kontrolle und Optimierung des Raumklimas und der Beleuchtung, die Vermeidung von durch Insekten und mikrobiellem Befall verursachten Materialschäden, den objektgerechten Einsatz konservatorisch geeigneter Schutzformen (Schutzumschläge, Schutzbehältnisse) und den zustandsgerechten Umgang mit Objekten im Rahmen von Benutzung, Digitalisierung und Ausstellung. Die Stabilisierende Konservierung ist darauf ausgerichtet, geschädigte Substanz mit minimalinvasiven Methoden zu sichern. Das Fortschreiten von Schäden und Materialverlusten wird vermieden und ein risikoarmer Umgang mit den stabilisierten Objekten ermöglicht. Die Restaurierung greift im Vergleich stärker in materiale und technische Objektmerkmale ein und kommt daher nur bei erheblichen Schäden in Betracht. Sie dient der wissenschaftlich begründeten Wiederherstellung eines lesbaren Objekterscheinungsbildes, einschließlich funktionaler Aspekte, und setzt voraus, dass die Bedeutung und vorgefundene materiale und technische Merkmale des Objekts respektiert werden. Der Vorzustand und die durchgeführten Maßnahmen werden genau dokumentiert. An viel genutzten Büchern in den Freihandbereichen der Bibliothek werden im Schadensfall neben stabilisierenden Konservierungsmethoden auch buchbinderische Reparaturtechniken angewandt, um die Benutzbarkeit wiederherzustellen und das Risiko von Folgeschäden zu mindern.

Brandfolgenbewältigung

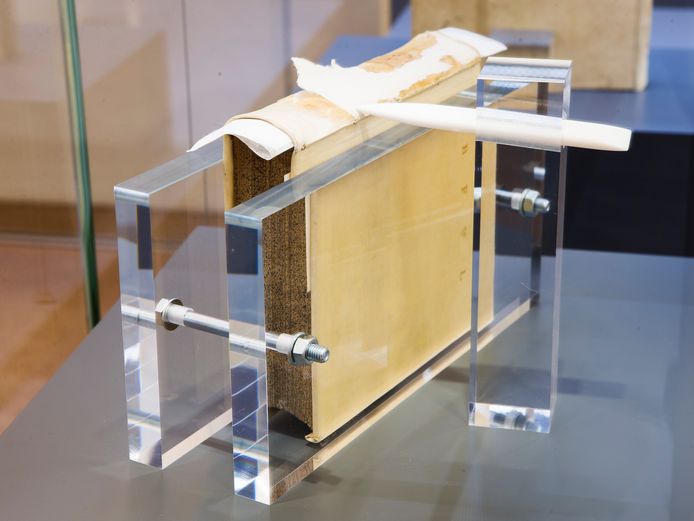

Die Weimarer Bestandserhaltung war schon vor dem Brand 2004 konservatorisch geprägt, aber noch auf die Einzelbehandlung von Objekten ausgerichtet. Im Hinblick auf die große Zahl brandgeschädigter Bücher wurde nach dem Brand eine systematische Mengenbehandlung eingeführt. Der Schwerpunkt lag angesichts der zum Teil schweren Brand-, Hitze- und Löschwasserschäden auf der Mengenrestaurierung. Für das Brandfolgenmanagement wurde ein Team aus Buchbindern, wissenschaftlichen Restauratoren und Bibliothekaren sowie einem Musikwissenschaftler zusammengestellt. Arbeitsteilig werden Aufgaben aus den Bereichen Bestandserhaltungsmanagement (Auftragsvergabe), Einbandrestaurierung (Musterrestaurierungen, Auftragnehmerbetreuung), Papierrestaurierung (Erhaltung schwer brandgeschädigter Bücher und Musikalien, sogenannte Aschebücher), Buchbinderei (Musterfertigung von Schutzformen und Konservierungseinbänden) und Magazinpflege bearbeitet. Unterstützt wird das Team durch einen Fachbeirat, der in alle Erhaltungsentscheidungen einbezogen wird. Die im Zuge der Brandfolgenbewältigung etablierten Kooperationen mit Hochschulen (Studiengänge der Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft, Studienschwerpunkt Buch und Papier) ermöglichen die regelmäßige Einbeziehung von Studierenden in die praxisnahe Entwicklung und Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen an Büchern im Rahmen von Projektwochen, Praktika und Abschlussarbeiten.

Zu den Aufgaben der 2008 im Zusammenhang mit dem Brandfolgenmanagement in Weimar-Legefeld eröffneten Restaurierungswerkstatt für brandgeschädigtes Schriftgut gehören die Mengenkonservierung und -restaurierung brandgeschädigter Papiere und die Begleitung von Praktikanten, die das Studium der Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft anstreben. Die Legefelder Werkstatt übernimmt zudem die Funktion einer akademischen Lehrwerkstatt für Studierende. Sehen Sie dazu unseren Animationsfilm zum Restaurierungsprozess, ein Projekt der Lehrwerkstatt gefördert durch den Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. (AsKI e.V.)

Restaurieren nach dem Brand

Ein Projekt der Lehrwerkstatt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Die Brandfolgenbewältigung ist mittlerweile weit fortgeschritten. Um die Projektergebnisse langfristig zu sichern und die systematische Mengenbehandlung unter konservatorischen Vorzeichen am nicht katastrophengeschädigten Gesamtbestand fortzuführen, wurde in den vergangenen Jahren damit begonnen, die entwickelten Methoden und Verfahrensweisen auf Übertragbarkeit zu prüfen und in die Praxis der Bestandserhaltung einzubinden.

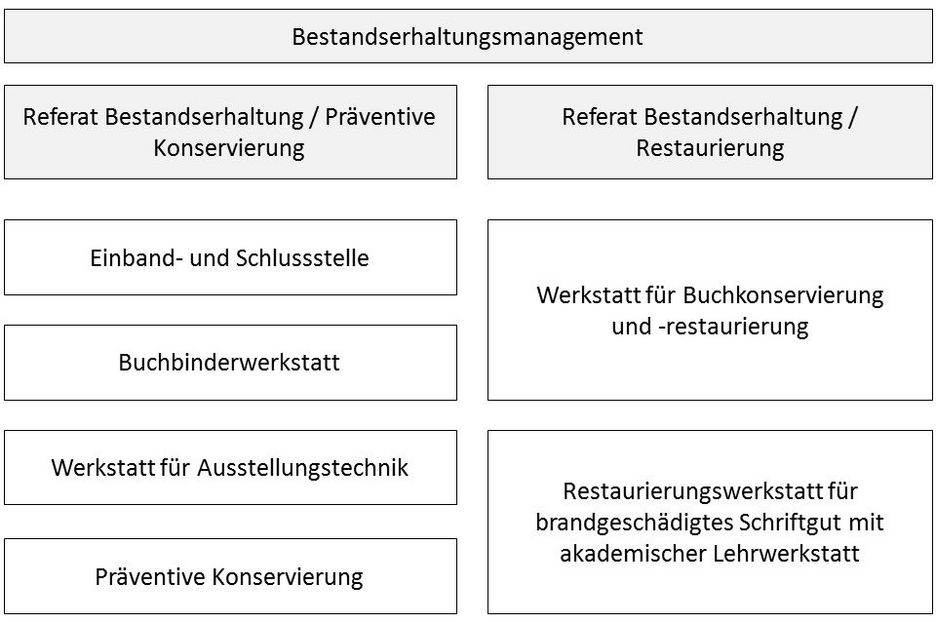

Struktur der Bestandserhaltung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Organisatorisch gliedert sich das Referat Bestandserhaltung seit 2013 in die Teilreferate Präventive Konservierung und Restaurierung. Zum Teilreferat Präventive Konservierung gehören die Einband- und Schlussstelle, die Buchbinderwerkstatt, die Werkstatt für Ausstellungstechnik und der Bereich Präventive Konservierung mit der Buchpflege. Zum Teilreferat Restaurierung gehören die Werkstatt für Buchkonservierung und -restaurierung einschließlich der Einbandrestaurierung nach dem Brand und die Restaurierungswerkstatt für brandgeschädigtes Schriftgut (Weimar-Legefeld).

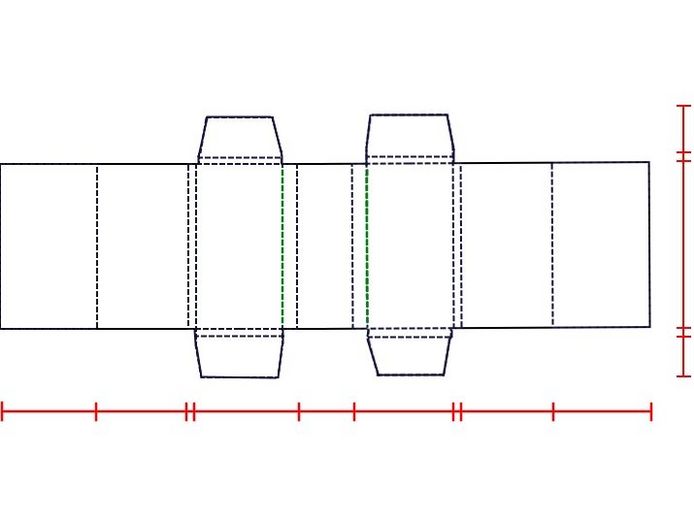

Das Bestandserhaltungsmanagement steuert die konzeptionelle Ausrichtung des Referats und führt in Zusammenarbeit mit Fachkräften größere Auftragsvergaben durch. Die Einband- und Schlussstelle entscheidet über Neubindungen, Reparaturen und Schutzformen für die laufenden Erwerbungen, vergibt Aufträge an Buchbinderwerkstätten, kennzeichnet die Medien mit Signaturenschildchen und schaltet sie am Ende des bibliothekarischen Geschäftsganges im elektronischen Bibliothekskatalog für die Benutzung frei. Zu den Aufgaben der Buchbinderei gehören die konservatorische Sichtung von Neuzugängen auf Schimmel- oder Fraßschäden, die Entwicklung und Herstellung von Schutzformen und Neueinbänden, die konservatorische Stabilisierung oder buchbinderische Reparatur von Büchern sowie die Durchführung der Buchbinderausbildung mit dem Schwerpunkt Einzel- und Sonderfertigung.

Die Werkstatt für Ausstellungstechnik setzt in der Klassik Stiftung Weimar direktionsübergreifend die zustandsgerechte Präsentation von Büchern im Rahmen stiftungsinterner Ausstellungen und Veranstaltungen um.

Der Bereich Präventive Konservierung betreut Leihanfragen konservatorisch und bearbeitet Fragen der Umfeldanalyse und des Umgangs mit schriftlichem Kulturgut. Er beinhaltet die Buchpflege, zuständig für die Reinigung von Büchern und Regalen in den historischen und modernen Magazinen der Bibliothek (Rokokosaal, Bücherturm, Tiefmagazin, Freihandbereiche, Sondermagazin Carlsmühle), die an der Sicherheitswerkbank erfolgende Dekontamination mikrobiell oder chemisch verunreinigter Bücher, die Fertigung von Schutzformen, das Insekten-Monitoring und die fotografische Dokumentation von Leihgaben.

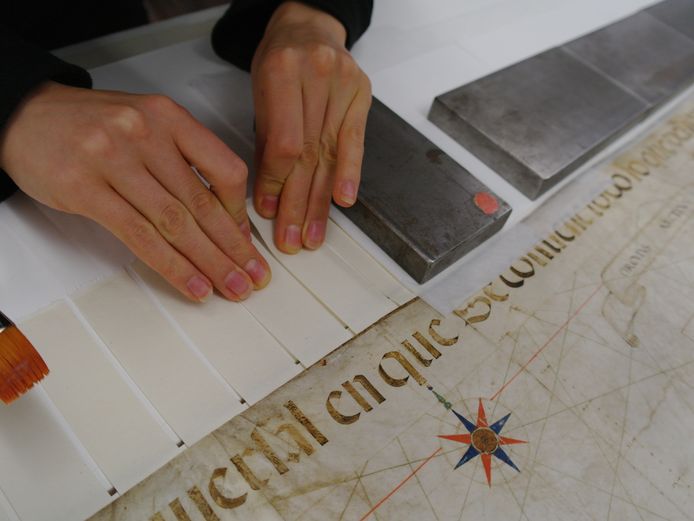

Die Werkstatt für Buchkonservierung und -restaurierung konzipiert und erledigt präventive, stabilisierende und restauratorische Maßnahmen an Büchern und Karten.

Bestandserhaltungstatistik 2017-2024

Bestandserhaltung 2023

aus SupraLibros 2024, Nr. 29 | 36 KB

Bestandserhaltung 2022

aus SupraLibros 2023, Nr. 28 | 171 KB

Bestandserhaltung 2021

aus SupraLibros 2022, Nr. 27 | 67 KB

Bestandserhaltung 2020

aus SupraLibros 2021, Nr. 26 | 74 KB

Bestandserhaltung 2019

aus SupraLibros 2020, Nr. 25 | 88 KB

Bestandserhaltung 2018

aus SupraLibros 2019, Nr. 23 | 42 KB