Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Ausstellungen und Präsentationen

Rückblick

- Goethes Jubelfeier in Weimar. Intervention zum 250. Dienstjubiläum

- Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten. Handschriftliche Widmungen als Spuren der Geschichte

- Ars Ignis. Die Poesie der Zerstörung

- Verlorene Bücher – bleibende Erinnerung

- Rahel Varnhagen in Weimar

- klassisch konsumieren. Bertuch und das Journal des Luxus und der Moden

- Übersetzung als Streit – Bücher auf Reisen

- Land. Fluss. Kentmanus

- Lesen 1920!

- Nietzsche liest

- Glucks Iphigenie

- Weitere Ausstellungen der vergangenen Jahre

Goethes Jubelfeier in Weimar. Intervention zum 250. Dienstjubiläum

7. November 2025 – 16. November 2025

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Rokokosaal

Am 7. November 1825 wurde Goethes Ankunft in Weimar vor 50 Jahren gefeiert. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek zeigte anlässlich des Jubiläums Geschenke und Ehrungen zum Jubiläum.

Erfahren Sie hier mehr über das Jubiläum und die Intervention im Rokokosaal.

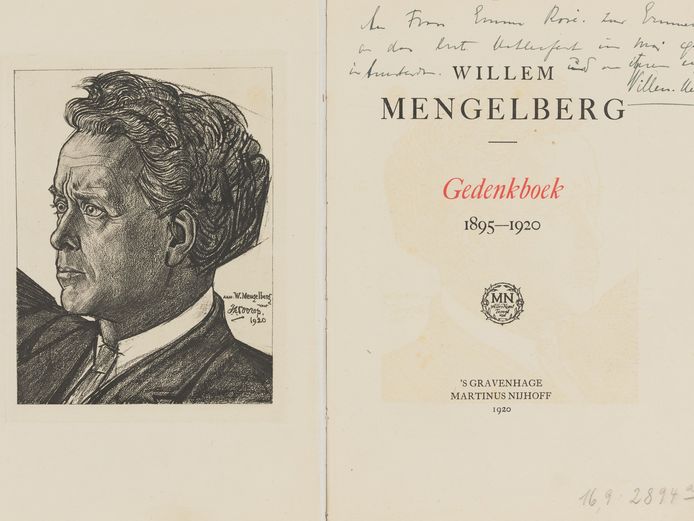

Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten. Handschriftliche Widmungen als Spuren der Geschichte

24. Mai 2024 – 21. Februar 2025

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Im Fokus der Ausstellung standen handschriftliche Widmungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ausgewählte Widmungsexemplare der Bibliothek erzählten von einer Zeit voller sozialer, kultureller und politischer Auf-, Um- und Abbrüche.

Die Präsentation ist weiterhin als digitale Ausstellung zu erleben.

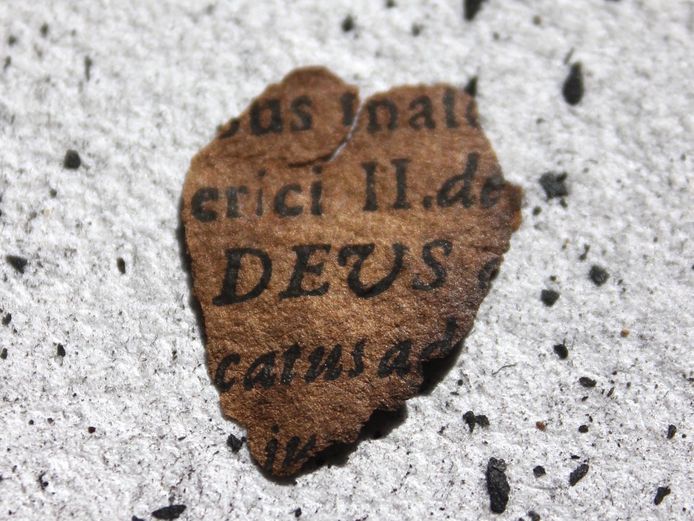

Ars Ignis. Die Poesie der Zerstörung

22. August 2024 – 24. Oktober 2024

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Rokokosaal & Studienzentrum

Feuer zerstört und ist zugleich formende Kraft. Zum 20. Jahrestag des Brandes der Bibliothek entwickelte die spanische Künstlerin Anna Talens eine zweiteilige, ortsspezifische Intervention, die sich sensibel und poetisch mit dem Feuer auseinandersetzt.

Mehr zur künstlerischen Intervention erfahren Sie hier.

Verlorene Bücher – bleibende Erinnerung

17. Januar 2024 – 15. Mai 2024

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Gezeigt wurden sechs eindrucksvolle Arbeiten des Wittener Künstlers Klaus Fröhlich, in denen er seine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Bibliotheksbrandes künstlerisch verarbeitet hat. Bereits 2020 hatte Fröhlich seine Bildcollagen in Acrylmischtechnik der Herzogin Anna Amalia Bibliothek geschenkt.

Rahel Varnhagen in Weimar

7. März 2024 – 12. Mai 2024

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Rokokosaal

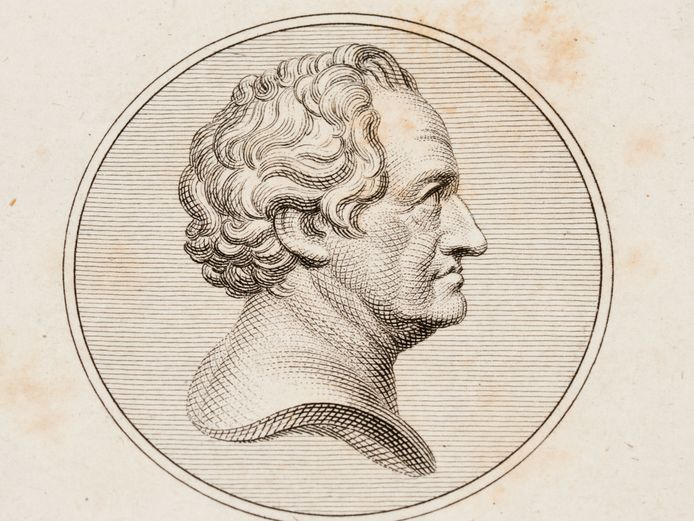

Rahel Varnhagen von Ense war die erste deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem Porträt in das Pantheon der Ilm-Stadt einzog. In einer temporären Intervention erhielt ihr Abbild wieder einen Ehrenplatz im Rokokosaal, zusammen mit weiteren Exponaten aus Bibliothek und Archiv. Die Intervention würdigte Rahel Varnhagen von Ense als eine Denkerin, deren unermüdliches Streben nach Bildung, Vernunft, Dialog, Selbstreflexion und Wahrheitsliebe heute wichtiger ist denn je.

Lesen Sie hier den BLOG-Artikel von Kuratorin Francesca Fabbri

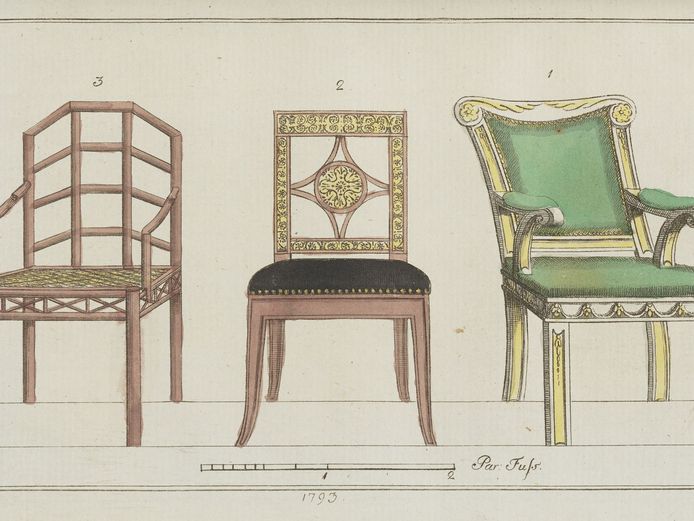

klassisch konsumieren. Bertuch und das Journal des Luxus und der Moden

1. April 2023 – 15. Januar 2024

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Die Ausstellung widmete sich dem berühmten Lifestyle-Magazin aus dem Verlag von Friedrich Justin Bertuch. Das "Journal des Luxus und der Moden" erschien ab 1786 und wirkte weit über Weimar hinaus stil- und geschmacksbildend. Die Ausstellung präsentierte die Zeitschrift als herausragende Quelle der Wohnkultur, Kleidermode und des Konsumverhaltens in der Zeit um 1800. Zugleich war sie Ausgangspunkt für einen Parcours durch die historischen Häuser der Klassik Stiftung, in denen einzelne im Journal beworbenen Gegenstände heute noch zu sehen sind.

Die Ausstellung ist weiterhin als virtuelle Ausstellung zu erleben.

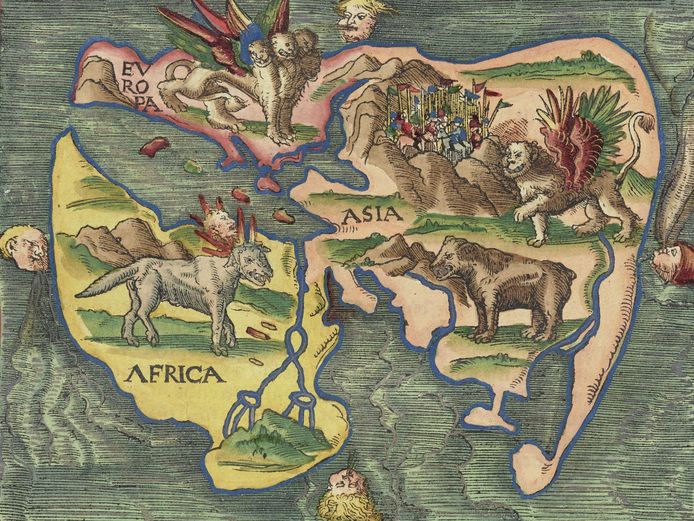

Übersetzung als Streit – Bücher auf Reisen

4. Juni 2022 – 18. Januar 2023

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Die Ausstellung führte auf eine Reise durch die Sammlungen der Bibliothek und die Geschichte des Übersetzens.

Die Bibel wird mit Martin Luthers Übersetzungen als neues Buch erfunden, nimmt im Streit Gestalt an und erzeugt neue Konkurrenzen sowie Sichtweisen. Dies veranschaulichen Illustrationen des 16. Jahrhundert aus der Weimarer Bibelsammlung. Im 17. und 18. Jahrhundert werden Bücher im Format mobiler. Gezeigt wurde unter anderem eine historische Reisebibliothek der Zeit um 1800, die Besucherinnen und Besucher im Freihandbestand entdecken konnten.

Erfahren Sie mehr über den Klassiker der Übersetzung, Luthers Neues Testament, in der virtuellen Ausstellung.

Land. Fluss. Kentmanus

Natur erforschen im 16. Jahrhundert

17. April 2021 – 20. Januar 2022

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Die Präsentation der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zum Themenjahr 2021 „Neue Natur“ widmete sich einem herausragenden Objekt der Handschriftensammlung, dem sogenannten Codex Kentmanus. Der Foliant aus dem 16. Jahrhundert enthält mehrere naturkundliche Manuskripte, die von den sächsischen Ärzten Johannes und Theophil Kentmann, Vater und Sohn, verfasst wurden. Er ist reich illustriert mit mehr als 400 Darstellungen von Pflanzen und Tieren. Hervorzuheben ist ein Werk über die um 1550 in der Elbe heimischen Fischarten (die früheste bekannte Fauna eines deutschen Gewässers). Eine Besonderheit ist auch eine botanische Abhandlung, die mit Naturselbstdrucken illustriert ist. Sie zählt zu den ältesten Dokumenten für die Anwendung dieser Technik.

Die Präsentation ist weiterhin als virtuelle Ausstellung zu erleben.

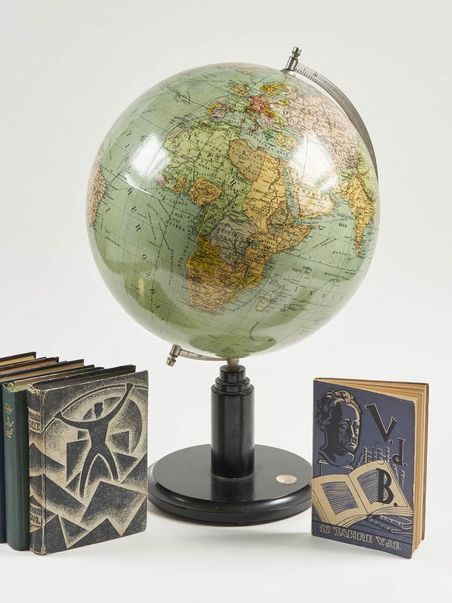

Lesen 1920!

Bücherfreunde im Laboratorium der Moderne

8. September 2020 – 16. Januar 2021

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Qualitativ hochwertige Bücher zu einem möglichst kleinen Preis: Das war der Anspruch des Volksverbands der Bücherfreunde (VdB), einer der bedeutendsten Buchgemeinschaften in Deutschland. 1920 erschien die erste Jahresreihe, als Band 1: Goethes „Faust“. Bis 1961 folgen hunderte weitere Bände, neben Klassikern auch aktuelle Romane, Reiseberichte und naturwissenschaftliche Schriften.

2019 erwarb die Herzogin Anna Amalia Bibliothek zwei Privatsammlungen mit der nahezu vollständigen Produktion der Buchgemeinschaft. Daraus wurden Buchillustrationen, Bucheinbände, originale Druckgrafik und weitere Angebote aus dem vielfältigen Programm des VdB gezeigt, etwa ein Globus oder das wunderschön illustrierte Bilderbuch „Schlaraffenland“ von Karl Arnold, einem der einflussreichsten Karikaturisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Nietzsche liest

Bücher und Lektüren Nietzsches

28. März 2020 – 25. August 2020

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Nietzsche hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch viele gelesen. Im Unterschied zu seinem schon früh kultivierten Image als einem unzeitgemäßen, einsamen und ganz selbstständigen Denker zeigen seine Lektüren, wie eng sein Denken mit den Theorien und Diskussionen seiner Zeit verbunden ist. Die Ausstellung zeigt Digitalisate ausgewählter Buchseiten, die Nietzsche mit interessanten Randnotizen oder Kommentaren versehen hat.

Die Präsentation ist weiterhin als Virtuelle Ausstellung zu erleben.

Glucks Iphigenie

Carl Augusts Büstenkauf bei Houdon in Paris

15. Mai – 7. Juli 2020

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Rokokosaal

Die temporäre Intervention im Rokokosaal führte zwei Werke des Bildhauers Jean-Antoine Houdon am historischen Ort zusammen: die Büste des Komponisten Christoph Willibald Gluck und die der Sängerin Sophie Arnould in der Rolle von Glucks „Iphigenie“. Der spätere Herzog Carl August erwarb die beiden Bildnisse während seiner Kavaliersreise nach Paris im Atelier des Künstlers. Flankiert werden sie unter anderem von Briefen, Musikalien und Dokumenten zur Aufführungsgeschichte.

Die Intervention ist weiterhin als Virtuelle Ausstellung zu erleben.

Weitere Ausstellungen der vergangenen Jahre

Restaurieren nach dem Brand

Die Rettung der Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

8. Juli 2016 – 21. Juni 2020

30. August 2014 – 9. August 2015

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Zehn Jahre nach dem verheerenden Brand am 2. September 2004 zog die Herzogin Anna Amalia Bibliothek eine umfassende Bilanz aus Art und Umfang der Schäden und der Erhaltung von 118.000 brand- und löschwassergeschädigten Büchern und Notenhandschriften. Die Ausstellung zeigte Stand und Fortschritte der Restaurierungsarbeiten. Sie erklärte die Zusammenhänge zwischen den Restaurierungsentscheidungen und der Projektorganisation der Forschungsbibliothek, dem restaurierungswissenschaftlichen Umfeld und den marktökonomischen Bedingungen. Restaurierungsfachlich stand dabei das in Weimar praktizierte Konzept der Mengenbehandlung bei der Einband- und Papierrestaurierung im Vordergrund. Die Ausstellung dokumentierte zugleich den Verlust der Bücher, die 2004 unwiederbringlich zerstört worden sind.

Ausstellung und Katalog sind in Kooperation mit der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen entstanden. Der Katalog ist im Michael Imhof Verlag erschienen und im Museumsshop erhältlich.

Räume für Sammlungen

Fotografien der Lichtbildner-Familie Beyer

23. Mai 2019 – 14. März 2020

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Constantin Beyers Auswahl an Fotografien zeigte Weimarer Sammlungsräume über drei Generationen hinweg. Im Jahr 1926 gründete Günther Beyer (1888–1965) in Weimar ein Fotostudio, das für einige Jahre den stolzen Namen ‚Beyers wissenschaftliches Institut für Projektionsfotografie‘ trug. Sein Sohn Klaus (1922–2007) und sein Enkel Constantin (geboren 1961) führten, nachdem sie eine Lehre beim Vater gemacht hatten, das Weimarer Studio als selbständige Fotografen fort, ohne je ein Ladengeschäft zu gründen. Günther Beyer war Autodidakt auf dem Gebiet der Fotografie und wählte die Berufsbezeichnung Lichtbildner – die deutsche Übersetzung für Fotograf. Sein Sohn und sein Enkel, Meister im Fotografenhandwerk, behielten diese Bezeichnung bei.

Das Archiv der Familie Beyer beinhaltet circa 60.000 großformatige Negative und Dias, mit einem Gesamtgewicht von zwei bis zweieinhalb Tonnen. Die Familie Beyer blieb zeitlebens der Bibliothek und der Klassik Stiftung eng verbunden, sodass die Fotografien aus ihren Beständen auf einzigartige Weise die kleineren und größeren Wandlungen von Weimarer Sammlungsräumen über Jahre und Jahrzehnte hinweg dokumentieren.

Räume für Sammlungen

Lost Knowledge. Fotografie-Projekt von Johannes Heinke

23. Mai 2019 – 15. Oktober 2019

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Die Bachelorarbeit setzt sich mit Verlust und Bewahrung von Wissen am Beispiel des Bibliotheksbrandes im Jahr 2004 und des Brandfolgenmanagements auseinander. Johannes Heinke wagt den Versuch, etwas nicht Sichtbares, die Aura des Unwiederbringlichen zu fotografieren.

Seine großformatigen Fotografien zeigen palettenweise gestapelte graue Kartonschachteln, in denen die Reste der geretteten, noch nicht restaurierten oder nicht restaurierbaren Aschebücher aufbewahrt werden. Detailaufnahmen offenbaren den Inhalt einzelner Kartonschachteln. Arrangiert werden die unterschiedlichen Bildformate als Diptychen.

Unter speziellen klimatischen Bedingungen werden noch circa 16.000 Bände der sogenannten Aschebücher in der Carlsmühle in Weimar gelagert. Nach verschiedenen Beschädigungsgraden sortiert, werden sie Stück für Stück identifiziert und bibliothekarisch und restauratorisch dokumentiert, um nachfolgende Restaurierungsentscheidungen vorzubereiten.

Hannes Möller. Brandbücher | Aschebücher

10. Oktober 2018 – 30. April 2019

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Studienzentrum

Erstmals wurde im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek eine Kunstausstellung gezeigt. Sie bildete den Auftakt für eine Reihe von Wechselausstellungen an diesem außergewöhnlichen Ort.

Im Rahmen seines Bibliotheken-Projektes beschäftigt den Künstler Hannes Möller die Welt der Bücher und Bibliotheken. Inspiriert durch einen Besuch der Cusanus-Bibliothek in Bernkastel-Kues 2007 nimmt das Thema Buch schon bald großen Raum in seinem Schaffen ein. Er bereist große, berühmte, aber auch kleine, unbekannte Bibliotheken in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, England und Belgien. Durch ihre Bestände, Geschichte, Architektur oder Größe ist ihm jede Bibliothek eine einzigartige, inspirierende Station auf dem Weg zu den Büchern. Durch besondere Eigenheiten wie Farben, Licht, Geruch, Staub erhält sie zusätzlich ihren ganz besonderen, typischen, manchmal geheimnisvollen Ausdruck

Im Kosmos der Bibliotheken entdeckt der Künstler einzelne, dort aufbewahrte Bücher. Es sind insbesondere die Jahrhunderte alten, teils aufwendig gefertigten Exemplare; die fragilen, verletzten und beschädigten Bücher mit ihren deutlichen Gebrauchsspuren in den häufig schier unüberschaubaren Regalreihen der Kathedralen des Wissens (A. Manguel), die er entdeckt und zum Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung macht.

In einer speziellen Mixed-Media-Technik, basierend auf Aquarell-/Gouache-Malerei auf Bütten, entstehen aus dieser Intention Möllers beeindruckende Bilder. Man könnte die Arbeiten gleichsam als Buch-Porträts klassifizieren – als mit künstlerischen Mitteln aus der Masse heraus gearbeitete Buch-Individuen.

In der vierzig Arbeiten umfassenden Ausstellung „Brandbücher | Aschebücher“ im Weimarer Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek wurden erstmals beide Bild-Zyklen vollständig gezeigt. Sie porträtierten einen Teil der geschädigten und zerstörten Bücher, die der verheerende Bibliotheksbrand des Jahres 2004 hinterlassen hat. Der Zyklus ‚Brandbücher‘, der zwischen 2010 und 2014 entsteht, enthält aus dem Bibliotheken-Projekt heraus weiterentwickelte Einzeldarstellungen der durch Hitze und Löschwasser geschädigten Bücher. Sie stellen das Bindeglied zu den ‚Aschebüchern‘ dar, jenem Zyklus, der mit dreißig Arbeiten den Schwerpunkt der Ausstellung bildet. Ebenso wie den ‚Brandbüchern‘ nähert sich der Künstler auch diesen verkohlten, teils bis zur Unkenntlichkeit geschmolzenen Objekten mit außerordentlicher Detailtreue. Um aber die größtmögliche Authentizität und Nähe zu ihren geschundenen Vorbildern zu erlangen, arbeitet Möller neben Farbe, Kohle und Rußpigmenten auch Originalasche der verbrannten Bücher – teils zu Pigmenten vermahlen, teils als grobe Stücke – in die ‚Aschebücher‘-Bilder hinein.

Mehr erfahren:

Dante, ein offenes Buch

Ausstellung im 750. Geburtsjahr des Dichters

21. August 2015 – 26. Juni 2016

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Die Ausstellung widmete sich dem italienischen Autor Dante Alighieri (1265–1321), der mit seinem Werk eine literarische Tradition in der Volkssprache begründet hat. Die Divina Commedia, ein Schatzhaus historischen, philosophischen und kulturellen Wissens, ist die Neuerfindung des christlichen Jenseits im Medium der Literatur.

Im 750. Geburtsjahr des Dichters zeichnete die Herzogin Anna Amalia Bibliothek die Bedeutung Dantes im Spiegel ihrer historischen Bestände nach. In der Goethe-Zeit erfahren der Dichter und sein Werk eine intensive Rezeption, die sich in einer Blüte von Ausgaben und Übersetzungen, in Illustrationen und Autorenporträts sowie in poetischen Nachahmungen zeigt. Die Ausstellung präsentierte Dante im Medium des geöffneten Buchs, um einen Zugang zu seinem vielschichtigen Werk und seinem komplexen Denken zu vermitteln.

Der Ausstellungskatalog enthält neben den Beschreibungen der Exponate Beiträge zur Dante-Rezeption in der deutschen Frühromantik, zu deutschen Übersetzungen der Commedia sowie zu Illustrationen und Portraits:

Dante – ein offenes Buch. Herausgegeben von Edoardo Costadura und Karl-Philipp Ellerbrock im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar/Herzogin Anna Amalia Bibliothek und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Redaktion: Claudia Kleinbub. Berlin: Deutscher Kunstverlag 2015. (im Katalog)

Ausstellung und Katalog entstanden in Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena / Institut für Romanistik.

100 Jahre Cranach-Presse

Buchkunst aus Weimar

28. März 2013 – 10. August 2014

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

In ihrer Jahresausstellung zeigte die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Drucke der Weimarer Cranach-Presse (1913–1931), ihrer Vorgeschichte und ihres Umfelds.

Anlass der Ausstellung war der einhundertste Jahrestag der Gründung dieses Unternehmens durch den bibliophilen Kulturförderer Harry Graf Kessler. Dank der internationalen Interessen und Verbindungen Kesslers gelang es der Cranach-Presse, den Rang der zu Beginn des Jahrhunderts maßgebenden englischen Typographie- und Buchkunst zu erreichen. Durch das Zusammenwirken mit profilierten Künstlern wie Eric Gill, Aristide Maillol und Henry van de Velde konnte die Presse darüber hinaus Buchkunstwerke hervorbringen, deren Gestaltung richtungsweisend wirkte.

Neben Hauptstücken wie den Eclogen Vergils und Shakespeares „Hamlet“ zeigte die Ausstellung auch Objekte aus der Vorgeschichte der Presse wie eine Vorzugsausgabe von Nietzsches Zarathustra. Vorgestellt wurden ebenso als ‚Kriegsdrucke‘ bezeichnete Werke, die zumeist unter der Leitung von Henry van de Velde entstanden. Die politischen Texte Kesslers aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg – größtenteils ebenfalls auf der Cranach-Presse gedruckt – sind ein Beleg für das Engagement Harry Graf Kesslers als Politiker und Diplomat. Ein weiterer Akzent lag auf historischen Fotodokumenten aus der Druckwerkstatt der Cranach-Presse.

Der Katalog zur Ausstellung:

100 Jahre Cranach-Presse. Buchkunst aus Weimar. Bearbeitet von Hans Zimmermann im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar/Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Redaktion: Johannes Mangei, Claudia Kleinbub, Frank Sellinat. Berlin: Meissner 2013. (im Katalog)

Galilei, Goethe und Co.

Freundschaftsbücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

24. März 2012 – 10. März 2013

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek verwahrt die weltweit größte Sammlung an Freundschaftsbüchern ( ‚Alba Amicorum‘) aus der Zeit von 1550 bis 1950. Der Grundstock für den heute mehr als eintausend Werke umfassenden Bestand wurde in jener Epoche gelegt, als Goethe die Herzogliche Bibliothek leitete. 1805 veranlasste er den Ankauf von 275 Stammbüchern aus dem Besitz des Ulmer Buchdruckers Christian Ulrich Wagner.

Mit achtzig kostbaren Werken gab die Ausstellung Einblick in die Entstehungsgeschichte, Überlieferung und Erforschung dieser literarischen Gattung. Vorgestellt wurden Alben, in denen sich Martin Luther, Philipp Melanchthon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Gotthold Ephraim Lessing oder Johann Wolfgang von Goethe verewigt haben.

Das Begleitbuch zur Ausstellung in Form eines Immerwährenden Kalenders nimmt in besonderer Weise auf den privaten Charakter der Freundschaftsbücher Bezug: Denn Gedenk- und Geburtstage von Freunden zu notieren, entspricht der Erinnerungsfunktion, die ihnen ihre Besitzer einst zugedacht hatten:

Galilei, Goethe und Co. Freundschaftsbücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Ein immerwährender Kalender. Herausgegeben von Eva Raffel im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar. Redaktion: Claudia Kleinbub. Unterhaching: KV&H Verl. (Weingarten) 2012. (im Katalog)

Reise in die Bücherwelt

Drucke der Herzogin Anna Amalia Bibliothek aus sieben Jahrhunderten

9. April 2011 – 11. März 2012

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Die Ausstellung gab Einblick in den reichen und universal geprägten Buchbestand der Bibliothek: Vorgestellt wurden fünfzig bibliophile Werke wie die Schedelsche Weltchronik von 1493, die 1534 gedruckte Luther-Bibel oder Alexander von Humboldts amerikanisches Reisewerk von 1805.

Ebenso interessieren Bücher, die in besonderer Weise mit Weimar verbunden sind wie Nietzsches Ecce Homo, das 1908 durch Henry van de Velde gestaltet wurde. Jedes Buch eröffnet eine neue, andere Welt und ist auf seine Weise eine Kostbarkeit.

Der Katalog zur Ausstellung:

Reise in die Bücherwelt. Drucke der Herzogin Anna Amalia Bibliothek aus sieben Jahrhunderten. Herausgegeben im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar von Michael Knoche. Projektleitung Ausstellung und Katalog: Claudia Kleinbub. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2011. (im Katalog)

Vivat!

Huldigungsschriften am Weimarer Hof

6. Februar 2010 – 27. März 2011

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Mit einem „Freudenvollen Vivat“ wurde den Weimarer Herzögen in Huldigungsschriften zu Anlässen wie Regierungsantritt, Hochzeit oder zum Einzug in ihre Schlösser, Residenzen oder Städte gehuldigt. Nicht nur die lateinische Form ‚Vivat!‛ ist uns fremd geworden: Auch das Phänomen der Huldigung – zumindest im eigentlichen historischen Sinne – spielt schon lange keine Rolle mehr. Deshalb sollten in einer Ausstellung Huldigungen und die in diesem Zusammenhang entstandenen prachtvollen Schriftzeugnisse in Erinnerung gebracht werden. Als geradezu sinnlich kann man die in Samt oder künstlerisches Buntpapier eingebundenen Werke empfinden, ihre kunstvolle Ausstattung mit gezeichneten, gemalten oder gedruckten Illustrationen. Auch das sorgfältig gesetzte Schriftbild, die Typografie, hebt diese Texte aus der Masse gedruckter Literatur hervor.

Die Exponate der Ausstellung waren nach den Biografien der Gehuldigten geordnet und dokumentierten so die Entwicklung dieser Gattung. Die Huldigungsschriften wurden von unterschiedlichsten Autoren verfasst: von den Mitgliedern der Stahl- und Armbrust-Schützen-Gesellschaft oder Schülern bis hin zu Schriftstellern wie Goethe, Schiller oder Wieland.

Der Katalog zur Ausstellung:

Vivat! Huldigungsschriften am Weimarer Hof. Herausgegeben von Claudia Kleinbub und Johannes Mangei im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010. (im Katalog)

Zweiheit im Einklang

Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe

18. September 2009 – 17. Januar 2010

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Mit der Anfrage Schillers an Goethe zur Mitarbeit an der Zeitschrift Die Horen setzte im Juni 1794 der intensive, bis zu Schillers Tod 1805 geführte Briefwechsel zwischen beiden Dichtern ein. Die 1.015 überlieferten, mit wenigen Ausnahmen im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrten Briefe und Billetts dokumentieren ein einzigartiges Arbeits- und Freundschaftsbündnis, dem Goethe selbst 1828/29 mit der Herausgabe des Briefwechsels ein Denkmal setzte. Anlässlich des 250. Geburtstags Schillers zeigte eine Ausstellung eine kleine, als exemplarisch verstandene Auswahl aus dem Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Sie bot Einblicke in die Vielfalt der Themen und Ideen, die im Dialog zwischen beiden Dichtern erörtert wurden und ihr literarisches Schaffen entscheidend bereicherten. Begleitend wurden Erstdrucke ihrer Werke, graphische Blätter sowie Bildnisse aus den Beständen der Klassik Stiftung Weimar vorgestellt.

Eine Ausstellung des Goethe- und Schiller-Archivs im Renaissancesaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Kunst des Bucheinbandes

Historische und moderne Einbände der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

3. September 2008 – 2. August 2009

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Das Buchbinderhandwerk ist eng an die Entstehung des Kodex geknüpft, der im frühen Mittelalter die Schriftrolle abgelöst hatte. Kennzeichnend für den Kodex sind gefalzte Einzelblätter, die zu mehreren Lagen ineinander gesteckt und mit Faden zu einem Buchblock geheftet wurden. Die Arbeit des Buchbinders umfasst das Ordnen und Zusammenfügen der Lagen (Blätter) ebenso wie die künstlerische Gestaltung des Einbandes. Bis um 1850 war es üblich, Bücher ohne festen Einband zu verkaufen, weshalb die schönen Hüllen nach den Wünschen der Besitzer individuell gestaltet wurden. Den Preis bestimmten das Material, die Bindetechnik und der Aufwand an Dekoration. Am häufigsten verwendete Einbandmaterialien waren Papier, Pergament und Leder. Die Ausstellung zeigte eine Auswahl an künstlerisch hochwertigen Exponaten aus dem Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Zu den vorgestellten Werken gehörten Bucheinbände, die für bedeutende Persönlichkeiten, wie König Ludwig XIII., Papst Pius VI., Queen Adelaide von England oder Johann Wolfgang von Goethe angefertigt wurden.

Der Katalog zur Ausstellung:

Kunst des Bucheinbandes. Historische und moderne Einbände der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Bearbeitet von Matthias Hageböck, Claudia Kleinbub, Wolfgang Metzger und Isabelle Reichherzer. Berlin: Meissner Verlag 2008. (im Katalog)

In ewiger Freundschaft

Stammbücher aus Weimar und Tübingen

7. Februar – 3. Mai 2009

Stadtmuseum Tübingen

Das Stadtmuseum Tübingen zeigte in einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, der Universitätsbibliothek Tübingen sowie dem angeschlossenen Universitätsarchiv eine Auswahl an schönsten Stammbüchern aus ihren Beständen. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert hinein, waren die sogenannten Freundschaftsalben, ‚Alba Amicorum‘ besonders im akademischen Milieu und in Adelskreisen sehr beliebt. In Stammbüchern sammelte man Einträge von – und besonders gern von hochrangigen oder berühmten – Gelehrten, Studienkollegen oder anderen Persönlichkeiten. Die handschriftlichen Widmungen wurden mit kleinen Zeichnungen, Malereien oder Abbildungen versehen.

Die Ausstellung bot auch einen repräsentativen Überblick über die einzigartige Sammlung der Weimarer Bibliothek, die mit 880 Stammbüchern aus der Zeit von 1550 bis 1950 über den weltweit größten Bestand verfügt. Der Grundstock wurde mit 275 Alben gelegt, als Goethe die Oberaufsicht über die herzogliche Bibliothek innehatte. Von 2008 bis 2011 förderte die H. W. & J. Hector Stiftung zu Weinheim ein Projekt zur wissenschaftlichen Erschließung der Weimarer Stammbuchsammlung. Räumlich war das Weimarer Projekt an der Universität Tübingen angesiedelt, die als alte Universitätsstadt selbst über eine lange Stammbuchtradition verfügt.

„In ewiger Freundschaft“. Stammbücher aus Weimar und Tübingen. Herausgegeben von Nicole Domka und anderen. Tübingen: Stadtmuseum 2009. 199 S. (im Katalog)

Welt der Wiegendrucke

Die ersten gedruckten Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

2. Dezember 2007 – 3. August 2008

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Bewegliche Lettern – so der Fachausdruck für aus Metall gegossene Buchstabentypen – waren die sensationelle Erfindung Johannes Gutenbergs in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Bücher, die bis zum 31. Dezember 1500 mit dieser neuen Technik gedruckt wurden, nennt man ‚Inkunabeln‘ nach dem lateinischen Wort incunabula für Wiege oder mit dem entsprechenden deutschen Ausdruck ‚Wiegendrucke‘. Unsere Ausstellung zeigte die ersten Wickelkinder einer Kunst, die das damalige Leben ebenso veränderte wie die Einführung der Computertechnologie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts unser heutiges. Sehr rasch entstanden zunächst in Deutschland, dann in ganz Europa Druckerwerkstätten, sogenannte Offizinen. Gedruckt wurde von der Bibel bis zum Reisebericht alles, was vor Gutenbergs Erfindung in mühevoller Arbeit von Hand geschrieben wurde.

Der Katalog zur Ausstellung:

Welt der Wiegendrucke. Die ersten gedruckten Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar. Bearbeitet von Eva Raffel. Leipzig: Koehler & Amelang 2007. (im Katalog)

Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben

Vom Wiederaufbau der Weimarer Büchersammlung

25. Oktober – 18. November 2007

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Renaissancesaal

Mit mehr als siebzig Büchern und Zeitschriften aus dem 16. bis 19. Jahrhundert präsentierte die Ausstellung eine Auswahl an bislang erworbenen Ersatzexemplaren und Bestandsergänzungen. Unter den Exponaten sind seltene historische Drucke, beispielsweise aus den Sachgebieten der Philosophie, Literatur und Kunst oder der Geographie und Botanik. Auch kostbare Werke mit Bezug zu Weimar und Thüringen sowie Stücke mit repräsentativen Einbänden wurden gezeigt.

Begleitend zur Ausstellung erschien im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht eine Publikation zum Wiederaufbau der Weimarer Büchersammlung. In kurzen Beiträgen werden die in der Ausstellung gezeigten Bücher vorgestellt. Auf die Projektarbeit vom Auktionsgebot bis zum Buchgeschenk und auf Fragen der Restaurierung gehen die Autoren in Aufsätzen ein:

Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben. Vom Wiederaufbau der Weimarer Büchersammlung. Im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar herausgegeben von Claudia Kleinbub, Katja Lorenz und Johannes Mangei. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007. (im Katalog)