Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.

Projekte

Welche Ausstellungen sind als nächstes geplant? Woran arbeiten wir gerade? Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zu ausgewählten aktuellen Projekten.

Future Memory – Zeitzeugen berichten

Am 2. September 2024 jährt sich zum 20. Mal der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Aus diesem Anlass lädt die Bibliothek Zeitzeugen ein, Erinnerungen und Erwartungen, Fundstücke und Fotografien zu teilen. Diese werden in die Sammlungen aufgenommen und am 2. September 2024 präsentiert.

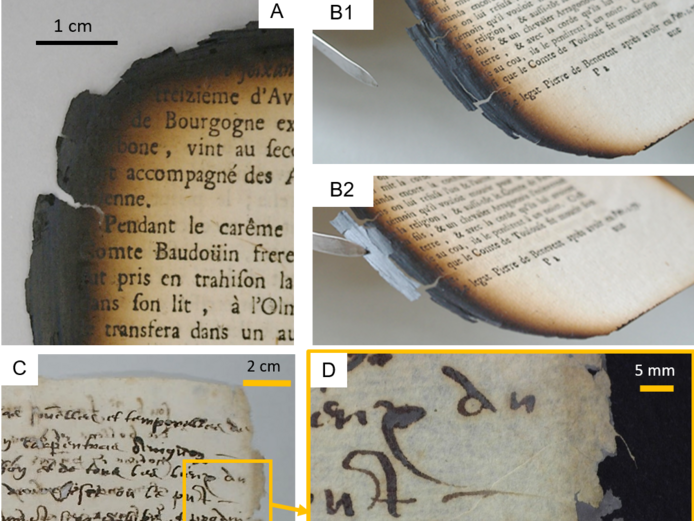

Einsatz von Nanocellulose als Stabilisierungsmaterial

Ziel des Forschungsprojekts „Einsatz von nano- oder microfibrillierten Cellulosen für die Stabilisierung und Restaurierung von historischem Papier“, das seit 2018 in enger Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe, umgesetzt wird, ist die Untersuchung von Nanocellulosen als Stabilisierungsmaterial für Papiere mit extremen Schadensbildern, zum Beispiel Brandschäden oder Tintenfraß, und darauf aufbauend die Entwicklung weiterer praktischer Anwendungsmöglichkeiten.

Cranach 2022

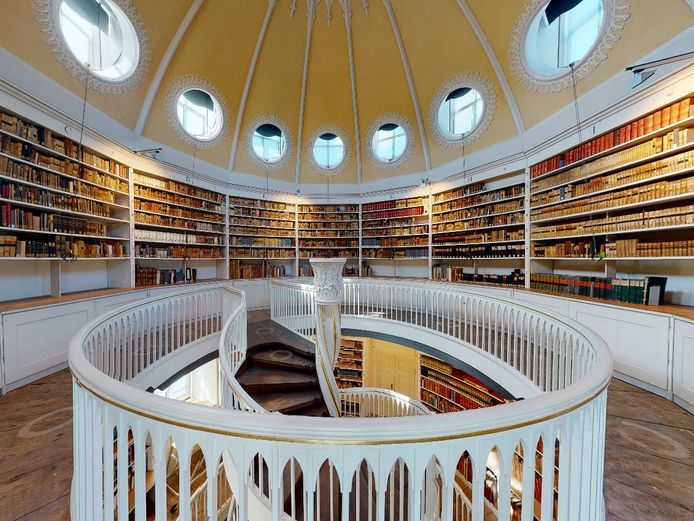

Ab Juni 2022 können Sie das Historische Gebäude der Herzogin Anna Amalia Bibliothek neu erleben. Im Rahmen des Projekts Cranach 2022 werden die Ausstellungsflächen und das Foyer umgestaltet. In Zukunft werden – neben dem berühmten Rokokosaal – auch eine Ausstellung zu Lucas Cranach dem Älteren und der Kunst der Reformation sowie wechselnde Präsentationen von Bibliothekssammlungen zu sehen sein.

Goethe digital: Eine Autorenbibliothek als Sammlungsraum

Seit März 2019 widmet sich das Projekt der digitalen Auswertung von Goethes Pivatbibliothek und seiner Ausleihen aus der Herzoglichen Bibliothek in Weimar. „Goethe digital“ ist ein Projekt des Forschungsverbundes Marbach Weimar Wolfenbüttel, angesiedelt an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

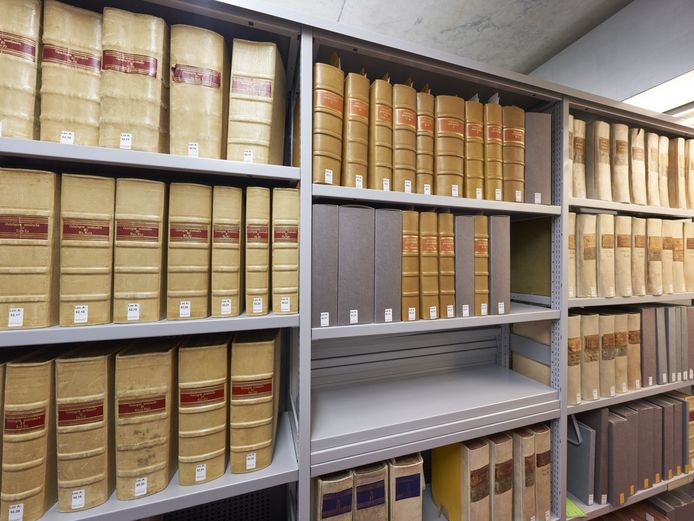

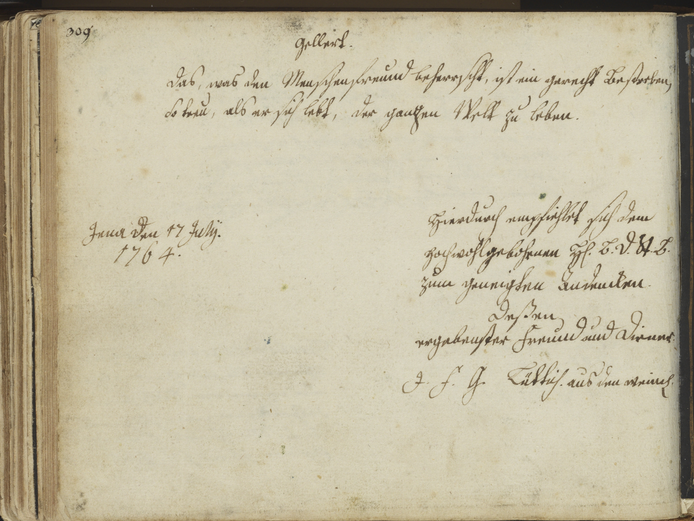

Historische Kataloge und Verzeichnisse digitalisiert

Von August 2022 bis September 2024 werden rund 130 Bände der etwa 1.000 Objekte umfassenden Sammlung historischer Kataloge und Verzeichnisse der Herzogin Anna Amalia Bibliothek digitalisiert. Die im Verlauf mehrerer Jahrhunderte entstandenen überwiegend handschriftlich geführten Bände und Karteien dokumentieren den Aufbau, die Organisation und Verwaltung verschiedener Sammlungen ebenso wie die Nutzer*innen und Besucher*innen der Bibliothek, Ausleihvorgänge, Revisionen und teilweise sogar die tägliche Arbeit der Bibliothekar*innen.

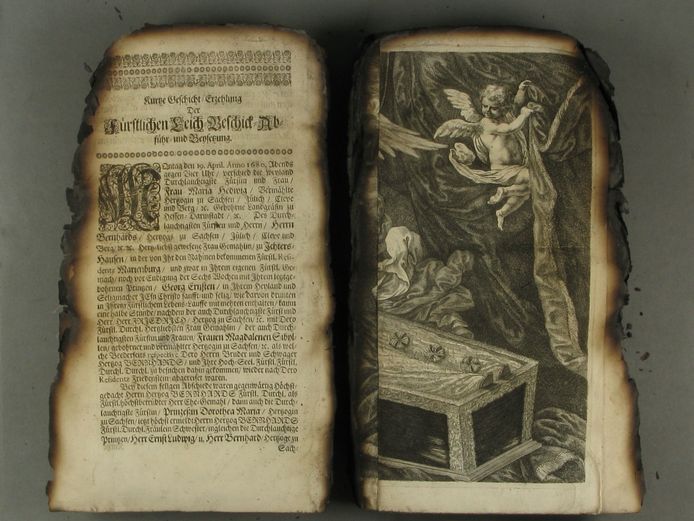

Identifikation von Aschebüchern

Unterstützen Sie uns bei der Identifizierung von Aschebüchern! Bislang konnten in aufwendiger Recherchearbeit mehr als 31.000 Aschebücher und Aschebuchfragmente identifiziert und im Bibliothekskatalog dokumentiert werden. Für ca. 500 Aschebuchfragmente konnte die bibliographische Zugehörigkeit noch nicht geklärt oder nicht verifiziert werden. Die Bibliothek startet deshalb eine offene Plattform zur kollaborativen Identifizierung.

Liszt-Sammlung digital

Seit Oktober 2021 werden insgesamt 1.500 Titel aus der Liszt-Sammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek digitalisiert. Darin enthalten sind zahlreiche Notendrucke bis zum Erscheinungsjahr 1920 und Werke aus Liszts Privatbibliothek, ebenso aus den Teilsammlungen von Lina Rahmann und Alexander Wilhelm Gottschalg.

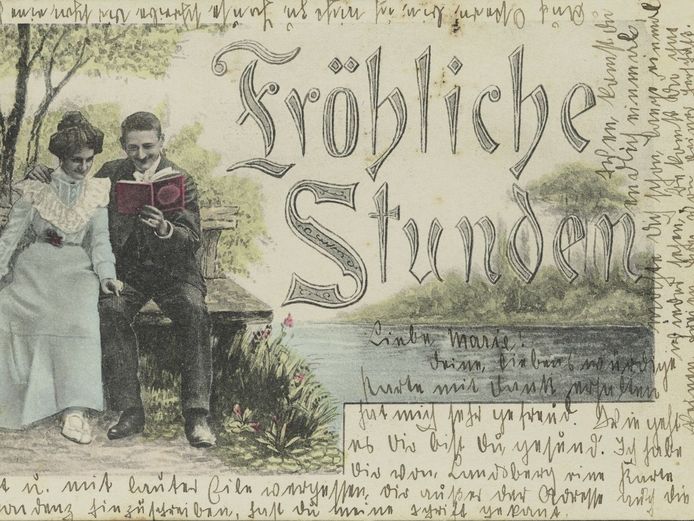

Postkartensammlung Georg Jäger

Seit März 2023 werden die ca. 40.000 historischen Bildpostkarten der Sammlung Georg Jäger aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert digitalisiert, erschlossen und online zugänglich gemacht. Die Sammlung enthält unter anderem Teilsammlungen zu Goethes Lebensweg, Goethe-Denkmälern, Faust- und Gretchen-Motiven, Rom in alten Ansichten, Italienrezeption und mehr. Ein Schwerpunkt liegt auf Erinnerungsorten der Klassik unter besonderer Berücksichtigung von Thüringen.

Restaurierung historischer Drucke

Seit 2008 betreibt die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar-Legefeld die bundesweit einzige Restaurierungswerkstatt für brandgeschädigtes Schriftgut. Im Rahmen des aktuellen Projekts wird das erprobte Verfahren auf die Restaurierung großformatiger Bücher übertragen.

Sammlungsräume digital

Wie können historische Sammlungsräume zugänglich gemacht werden, die der Öffentlichkeit ansonsten verschlossen sind? Wie kann der Zusammenhang zwischen Raum und historischen Buchbestand für die Forschung sichtbar und erlebbar gemacht werden? Mit der Beantwortung dieser Frage(n) beschäftigt sich das EFRE-Projekt „3D-Visualisierung und Rekonstruktion historischer Sammlungszusammenhänge“.

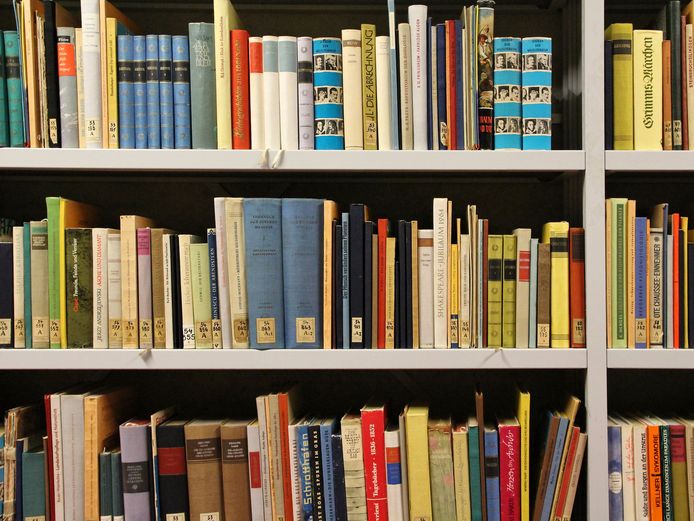

Schutz von Pflichtexemplaren

Von 1953 bis 1982 erhielt die Weimarer Bibliothek Pflichtexemplare von Thüringer Verlagen. Um diese Bücher dauerhaft zu archivieren, müssen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Stammbuchportal

Ziel des Projektes ist eine thüringenweite Zusammenführung der Stammbuchbestände von Bibliotheken, Archiven und Museen in einem einrichtungsübergreifenden Portal unter dem Dach des Kultur- und Wissensportals Thüringens. Dafür wird ein allgemeingültiges Erschließungsmodell für Bibliotheken, Archive und Museen entworfen. Außerdem sollen weitere in Thüringer Kultureinrichtungen vorhandene Stammbücher eruiert werden, die derzeit noch unbekannt und nur rudimentär verzeichnet sind.

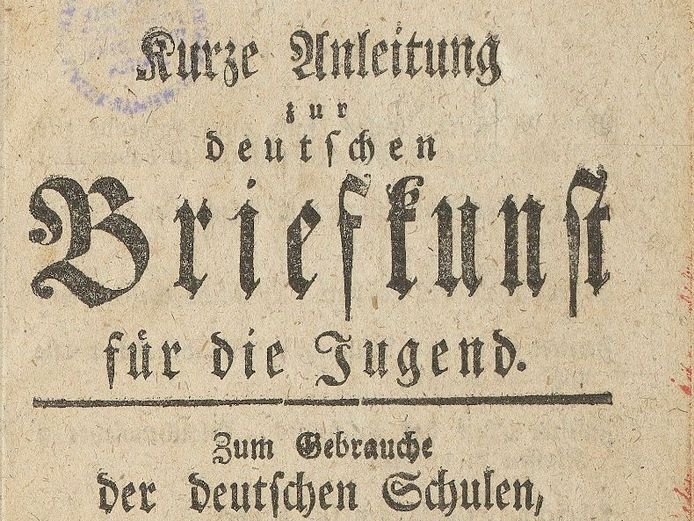

Projekt VD 18

An dem Kooperationsprojekt „Digitalisierung und Erschließung der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (VD 18)“ arbeiten deutschlandweit mehr als 20 Bibliotheken. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar beteiligt sich seit Oktober 2019 in einem dreijährigen Projekt mit zunächst 3.000 Drucken.

Werktitel als Wissensraum

Von 2020 bis 2025 lief das dreijährige, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt „Werktitel als Wissensraum“. In dem Kooperationsprojekt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und des Deutschen Literaturarchivs Marbach wurden über 4.000 Werke der deutschen Literatur von 1700 bis heute in strukturierter Form als Normdaten erfasst. Sie enthalten vertiefende Informationen, Übersetzungstitel und Querbezüge zu in Beziehung stehenden Werken der Literatur und Musik, der bildenden und darstellenden Kunst.